La città

Un racconto – diciamo meglio: una ghost story urbana – di Maurizio Cometto (*)

1 – La padrona dell’appartamento

Sono andato a pagare l’affitto e ho rivisto la padrona. Mentre contava le banconote un attacco di tosse l’ha scossa. A ogni colpo i fogli sulla scrivania avevano un lieve sobbalzo.

– Qualche problema? – le ho chiesto.

– No, tutto a posto. E i soldi sono giusti: perfetto. Senta… posso farle una domanda?

– Dica.

– Possiede un’automobile, lei?

L’ho guardata, sorpreso. – Perché me lo chiede?

– E’ che… Avrei intenzione di andarmene da questa città. Vede, ne ho semplicemente le scatole piene. E poi sono malata. Voglio andare in qualche posto in montagna, dove si respira aria buona. Le piace la montagna?

– Io ci vengo, dalla montagna.

– Ah! E perché è finito qui? Motivi di lavoro, forse?

– No. In realtà non lo so bene neanch’io. Comunque non possiedo un’automobile. Preferisco utilizzare i mezzi pubblici. Se vuole andarsene, perché non prende il treno?

Lei ha sorriso, ha scosso la testa e mi ha congedato.

Il mio appartamento – che in realtà le appartiene – confina con il suo. Di notte al di là della parete sento incessanti i suoi colpi di tosse. Spesso passeggia avanti e indietro per la stanza. Non riesco più a dormire.

Mi accoglie sull’uscio con aria indifesa. Indossa una vestaglia, io sono in pigiama.

– Non sapevo che fosse nottambulo anche lei.

– Un tempo non lo ero. Prima di venire in città, voglio dire. Senta… è sicura di non aver bisogno d’aiuto? Un medico, magari…

– No, no. Ci sono abituata. – Tossisce. – Entri, la prego. Vuole qualcosa? Un goccio di caffè?

– Magari un po’ di camomilla, se ne ha – le rispondo, seguendola dentro.

– Camomilla? Che strani gusti… Ma sì, ne prendo un po’ anch’io.

Mi fa accomodare in salotto, in una poltrona foderata di velluto. Il lampadario a tre globi fa piovere una luce insopportabile su tutto. E’ un ambiente più ordinato del suo studio, ma meno accogliente.

Sorseggiamo in silenzio la camomilla. Continuo a osservarla, lei fa lo stesso con me. Una donna non bella, ma particolare, interessante.

– Li ha già preparati i bagagli? – le chiedo.

Sorride. – Li avrei anche preparati, però…

– Però?

– Voglio essere sincera con lei. Vede, partire da sola non mi va.

– Non ha nessuno che possa accompagnarla?

-

Qualcuno avrei anche. Ma sa, mio marito se n’è andato solo due anni fa. Ne sento ancora troppo la mancanza.

Accavalla le gambe e mi fissa. Si sente battere una pendola: le tre.

– Ha già in mente dove andare?

– Non gliel’ho detto? Voglio andare in montagna. Aria pura, vasti spazi… Soprattutto niente macchine, niente traffico, niente clacson strombazzanti…

In quel momento la notte è lacerata dall’urlo di una sirena. Alzando gli occhi lo sentiamo avvicinarsi, poi allontanarsi in un brusco calare di frequenza, finché non si spegne. Torna a sorseggiare la sua camomilla.

– Ma davvero è malata? – le chiedo.

– Sì, sono malata. Gravemente malata. E’ anche per questo che voglio andarmene.

– Sa che ancora non conosco il suo nome? – le confido una notte.

– E il contratto d’affitto non l’ha letto? Ci sono i nostri nomi, addirittura le nostre firme. Io il suo lo conosco per questo.

– Ah, sì? E come mi chiamo?

Pronuncia il mio nome.

– Brava. Non mi costringa ad andare a leggere il suo, però. Come si chiama lei?

Mi comunica il suo nome con un malizioso sorriso.

– Le si adatta a pennello! – esclamo.

– Davvero? Anche mio marito la pensava così. – Abbassa gli occhi, improvvisamente seria.

– Oh, mi dispiace. Non sapevo… non era mia intenzione rattristarla… – Mi avvicino e le prendo una mano. Lei alza gli occhi e mi guarda. Dopo un po’ distende il viso e torna a sorridere.

– Non si preoccupi – dice. – Non è niente, è passato. Vede, è successo tutto così all’improvviso… Sono contenta di averla conosciuta. Del fatto che abiti qui vicino a me.

Le accarezzo la mano, dolcemente. Lei chiude gli occhi e sospira.

Una notte l’invito a uscire, a fare due passi nella città silenziosa. Lei accetta. I viali sono spazzati da un vento gelido, che fa svolazzare cartacce e foglie secche. Si sente già il profumo dell’inverno, in mezzo all’odore dei gas di scarico, che anche di notte soffoca l’aria.

Mentre camminiamo mi prende sottobraccio.

– Perché non viene a stare da me? – sussurra.

– Non le dispiacerebbe perdere l’affitto?

– Oh, quello? Posso trovare un nuovo inquilino.

– E poi c’è un’altra cosa. Non se n’è accorta?

Si ferma e mi fissa negli occhi. – No. Cosa sarebbe?

– Ancora ci diamo del “lei”.

Scoppia a ridere.

– A questo possiamo ovviare subito. Diamoci del “tu”.

– Sicura?

– Sicura. Vieni a stare da me?

Scuoto la testa, deciso. – Non posso.

Lei s’irrigidisce, sulla difensiva. – Stai scherzando?

– No che non scherzo. Non ho ancora capito cosa ci sono venuto a fare, in questa città. Ma so che devo stare solo.

Nei suoi occhi passa un bagliore d’incredulità. Scuote la testa, sorridendo quasi ironica. – Tu sei pazzo, non è vero?

– E chi non lo è, in questa città?

– Io. Io non sono pazza. Io sono malata, è diverso.

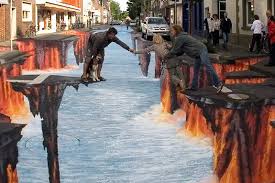

D’un tratto scorgo un uomo in mezzo a un incrocio. Carponi sull’asfalto, proprio sotto il semaforo che gli penzola sulla testa, i lampioni arancioni che gettano una luce soffocata su di lui, sembra intento a disegnare. Glielo indico.

– Chi è quello là?

Rabbrividisce. – Quello là dev’essere pazzo davvero – risponde.

– Andiamo. Voglio vedere cosa disegna.

– No. Ho paura. Rimani qui con me.

– Solo un minuto. Voglio vederlo.

M’incammino verso l’incrocio. Lei mi segue a distanza, incerta. Lo raggiungo e contemplo la scena che sta disegnando sull’asfalto, usando dei gessetti. E’ una scena impressionante, indescrivibile. Lei da dietro mi strattona.

– Andiamocene!

– Dove vuoi andare?

– Dove voglio andare? Torniamo a casa!

Scuoto la testa. Mi avvicino ulteriormente a quell’uomo. Lei sta a distanza.

– Scusi… Cos’è quel disegno? Chi è, lei?

Si volta e mi guarda. Ha una gran barba sporca, disordinata, i capelli sono lunghi e unti. Gli occhi sfavillano.

– Cosa le importa di tutto questo? Sono fatti miei. Mi faccia il piacere, se ne vada.

Indietreggio fino a quando non sento la mano di lei afferrarmi per un braccio. Mi trascina via. Ci chiudiamo nel suo appartamento, in camera da letto. In una specie di trance la vedo avvicinarsi, sento le sue labbra che si posano sulle mie, la sua lingua che stana la mia lingua. Mi accorgo che per tutto questo tempo l’ho desiderata. Ci spogliamo a vicenda, ci buttiamo sul letto. Dimentico tutto.

La sento camminare inquieta al di là della parete, tossire bruscamente. Mi alzo e passo in cucina; metto a bollire un po’ di camomilla. Sento suonare il campanello. Non può essere che lei, penso. E difatti è lei.

Si siede in cucina senza dire nulla. Si stringe nella camicia da notte, quasi tremante. E’ scarmigliata e ha la faccia tirata.

– Non dici niente? – chiede.

– Mi preoccupa la tua tosse. Dovresti riguardarti di più.

– Oh, la mia tosse… Non m’importa più nulla della mia tosse. – Un attacco improvviso la scuote tutta, quasi a smentirla. Si riprende con fatica. Servo la camomilla e mi siedo accanto a lei.

– Chi era quel pazzo ieri notte? – chiede.

– Mi piacerebbe saperlo. Hai visto il suo disegno?

– No. Lui l’hai visto in faccia? Com’era?

– Sembrava un barbone.

– Io non l’ho visto in faccia, lui. Però ho sentito la sua voce. – Rabbrividisce.

– Perché? Cos’aveva la sua voce?

– Niente. Questa città è diventata un inferno. E’ venuto il momento di andarsene. O adesso o mai più.

Mi sveglio la mattina e la ritrovo a letto. Infilo i pantaloni, vado in cucina. Mentre preparo colazione entra anche lei. Appena mi vede si stira, ancora assonnata. Si siede, prende un biscotto dal tavolo e comincia a sgranocchiarlo.

– Non possiamo andare avanti così – le dico.

– Hai ragione. Per questo dobbiamo andarcene. – Tossisce.

– Andarcene dove? In montagna?

Sorride. – Sì.

– E i tuoi appartamenti?

– Al diavolo i miei appartamenti. E poi non sono mica miei. Erano… erano di mio marito.

– Tuo marito?

Sbuffa. – Sì, di mio marito. Lui era… Se n’è andato di casa, ecco tutto.

– Credevo fosse morto.

– No. Se n’è andato di casa un pomeriggio, senza dirmi nulla. Ma me l’aspettavo. Già da qualche tempo era malato.

– Era malato? Cos’aveva?

– Era malato nella testa. – Mi guarda con due occhi inespressivi, rotondi come palle da biliardo.

– E l’hai lasciato andare via, senza fare nulla?

– E cosa potevo fare?

– Capisco. L’hai ancora visto, dopo?

Esita un momento, prima di rispondere. – No.

Non parliamo per un po’. – Potrebbe perfino essere morto -, dice a un tratto.

– Ma non hai fatto denuncia? Nessun’altro s’è accorto della sua scomparsa?

– Denuncia? No. Eravamo soli, in questa città.

Sembra stia davvero male. La trovo sempre a letto: i colpi di tosse ancora più squassanti, gli occhi divenuti due lumini ardenti. Le nostre notti sono adesso totalmente insonni. Mi siedo accanto a lei per vegliarla, nella stanza oscura.

– Perché ti rifiuti di chiamare un dottore?

– Li ho già sentiti i dottori. Giusto un anno fa. Mi diedero sei mesi di vita. – La voce è un rauco sospiro, ma il tono è ancora fermo.

– Tutta colpa tua – accusa. – Non hai avuto il coraggio di partire quando ancora si poteva. Adesso è troppo tardi.

– Basta con questa storia. A cosa sarebbe servito?”

Non sa cosa rispondere.

– Ti porto all’ospedale.

– No! – mi ferma subito. – Mi lascerai morire qui, nel mio letto, nel mio appartamento. Mi starai accanto fino all’ultimo. Giuralo! – Tutte le forze residue le infonde in quella richiesta. Non posso sottrarmi.

Quando la tosse le permette di parlare mi racconta del marito.

– Mio marito era meglio di te – dice.

– E allora? Non ho mai preteso di essere meglio di tuo marito.

– Come avresti potuto, del resto? Quando mio marito se ne andò, due anni fa, piansi molte notti proprio qui, nella mia stanza. A suo modo era un genio. Gli piaceva dipingere, sai? Te li ho mai fatti vedere i suoi quadri? Tu cosa sai fare, invece?

– Mi accontento di starti vicino.

Ogni volta che accenna al marito gli occhi le brillano.

La tosse sembra averle dato tregua, ma è sopraggiunta la febbre, altissima. Ha perso lucidità e non fa che delirare. Ricordi del marito, commenti sul marito, precisazioni sul marito…

– Mi sembra cambiato. Non portava la barba lunga come adesso, per esempio. Si radeva tutti i giorni, come un qualunque impiegato. Gli ultimi tempi pensavamo di andarcene. Andarcene dalla città, raggiungere la montagna. Ah!, l’avessimo fatto… No, non era pazzo. Anche se tutti gli altri sono pazzi, in questa città, lui non lo era. Aveva del genio, questo sì. Gli appartamenti non lo interessavano. Li aveva ereditati dal padre, non se li era guadagnati lui. Era la pittura la sua vera passione. Quando se n’è andato sai cosa mi ha detto? E’ la città che mi chiama. Ho una missione da compiere. Aveva una missione da compiere, capisci? Mica come te, che sei venuto in città senza saperne il motivo. Bisogna avere uno scopo nella vita. Tu ce l’hai uno scopo nella vita? Lui sì che ce l’aveva: la missione per la città, questo era il suo scopo.

L’ultima notte è la più terribile. Crede che io sia suo marito.

– Sei tornato, finalmente. Per tutti questi mesi non ho fatto che aspettarti. L’hai portata a termine la tua missione? Mi piaci ancor di più con quella barba. E anche i capelli lunghi ti stanno bene. Svelano l’artista che è in te. Se solo li lavassi un po’ più spesso, però… Parlami! Ti prego, fammi ascoltare la tua voce!”. Tende le braccia verso di me, guardandomi con occhi ciechi.

– Cerca di star calma…

Si accascia sul guanciale, d’improvviso intristita. Le passo il panno umido sulla fronte. Lei lascia fare, docilmente.

– Cosa ti è successo? Non è più la tua voce, quella lì. Somiglia a quella del giovane che affitta da noi. Vuoi saperne una bella? E’ venuto in città così, senza alcun motivo. Ti rendi conto? Pensavo fossi pazzo, quando te ne andasti, ma lui è più pazzo di te.

Sta zitta per qualche secondo, con aria meditabonda.

– Ho capito qual era la missione che avevi da compiere – riprende. – L’ho capito quando ti ho rivisto, quella sera. Eri chino sull’asfalto e coi gessetti disegnavi. La tua missione era quella di tappezzare le strade con i frutti del tuo genio. La città pretendeva le tue opere, e tu non solo gliele hai date, ma gliene hai regalate di nuove. Di nuove! Hai fatto ben oltre il tuo dovere, come sempre. E adesso sei tornato… Oh, sono così fiera di te! Parlami, ti prego. Voglio risentire la tua voce, prima di andarmene. Parlami!

S’è spenta così, chiedendomi l’impossibile. Chiedendomi di parlare con la voce del marito.

Gli appartamenti sono passati a un lontano parente, che non pare dispiaciuto di avermi come inquilino. L’appartamento dove stava lei adesso è abitato da una coppia di anziani. Continuo la mia vita senza scopo qui in città.

2 – Il virus

Molti giorni trascorrono senza che nulla più accada. Poi, una notte, scorgo nuovamente quella specie di barbone. Sempre in mezzo a un incrocio, sempre intento coi gessetti a disegnare sull’asfalto.

Mi avvicino. – Buonasera… – provo a salutarlo.

Si volta e si alza in piedi. Mi squadra a lungo, concentrato. Finalmente un mezzo sorriso gli allarga la faccia.

Mi porge la mano, in modo brusco. L’afferro e la stringo, senza esitare. Sembra un po’ meno scortese dell’altra volta.

– Buonasera – risponde. – Lei è l’unico finora che mi abbia notato, lo sa?

– L’unico?

– L’unico in tutta la città a essersi accorto della mia presenza, e di quello che faccio, intendo dire.

S’incammina d’improvviso verso il marciapiede. Lo seguo, perplesso. Si siede sugli scalini nell’androne di un portone, io mi siedo accanto a lui.

E’ una notte fredda e nuvolosa. Indossa un informe cappotto che sembra proteggerlo abbondantemente. Nella mia giacchetta sento qualche spiffero, ogni tanto, che mi fa rabbrividire.

– Quando mi accorsi della missione che avevo da compiere, abbandonai tutto: gli affari, la casa, mia moglie…

– Era sposato?

Una luce di rabbia attraversa i suoi occhi.

– Non sono affari suoi se ero sposato. La missione era più importante anche di mia moglie. La missione era tutto.

– Certo, la missione. Ha a che fare con quei… Con quei disegni?

– Come osa chiamarli disegni? Non sono semplici disegni. Sono sfoghi sulla pelle d’asfalto della città.

Balza in piedi e a grandi falcate torna in mezzo all’incrocio. Non lo seguo, sicuro che almeno per stasera non parlerà più. Si china sull’asfalto e torna ad armeggiare con i suoi gessetti.

Passano i giorni, uguali uno all’altro. Ripenso alle parole di quella specie di barbone: “sfoghi sulla pelle d’asfalto della città”. Era davvero il marito di lei?

In fondo, che importanza ha?

Faccio spesso lunghe passeggiate per le vie della città, senza meta, mi lascio semplicemente trasportare dalle mie gambe. Passeggiare mi permette di pensare con più ordine. Vedere la gente, le auto, le vetrine illuminate dei negozi, mi distrae da certe brutte immagini che giacciono in fondo alla mia mente.

Ogni tanto attraverso la strada e vedo uno di quegli “sfoghi”. E’ difficile descrivere il ribrezzo che mi ispirano. Sono come voragini che si aprono sull’inferno che sta dietro questi muri di cemento, sulla Geenna che sta sotto questi chilometri di asfalto.

Penso spesso che la parola “sfoghi” non sia stata pronunciata casualmente. Quell’uomo ha davvero una missione da compiere, che significa che è mosso da forze più grandi di lui. Forze oscure che mirano a scoprirsi, a rivelarsi.

Sempre più spesso le mie camminate mi spingono verso i confini della città. Trovo sempre qualche sfogo, segno che lui è stato anche qui. Inizialmente pensavo che la sua opera si limitasse al centro della città. Ora vedo che invece si sposta.

Quegli sfoghi mi sembrano i sintomi di una malattia. Una malattia grave, di cui la città sta soffrendo in forma sempre più estesa. E se quegli sfoghi sono i sintomi di una malattia, lui che li produce non può essere che una specie di virus.

Ma la cosa grave è che la gente sembra ignorare questi segnali. Quando il coraggio mi sostiene, osservo i passanti negli occhi. Non c’è traccia di dubbio, di consapevolezza in quegli occhi.

Sono anch’essi strumenti di qualche volontà superiore.

Un pomeriggio sul tardi, mentre cammino per le vie affollate del centro, lo incontro nuovamente. Buttato sul marciapiede, da una parte una sacca in cui immagino tenga i suoi arnesi, dall’altra una ciotola che raccoglie qualche moneta. Sta facendo l’elemosina.

Mi fermo e lo osservo. Alza gli occhi su di me. Sembra riconoscermi, poi ha uno scarto, come se avesse cambiato idea, come se avesse deciso di ignorarmi.

Sento di avere bisogno di parlare con lui.

– Buonasera – lo saluto.

– Ci conosciamo? -, fa lui.

– Ma come, non ricorda? Mi raccontava dei suoi dis… Degli “sfoghi”, l’altra sera…

– La prego, mi dia qualche moneta, aiuti un povero vecchio a tirare avanti.

– Ma non mi riconosce?

– No. La smetta di fingere, la prego. Lei è malato.

– Io sono malato?

Annuisce. – Lei è malato. E’ malato della malattia che colpisce voi giovani. E’ malato di accidia.

– Accidia? Che cosa significa?

– Significa che lei non sta affatto vivendo. Lei la subisce, la vita. Un po’ come se fosse una malattia.

Passa una signora che lascia cadere qualche monetina da due centesimi.

– Continuerà a produrre quegli sfoghi? – gli chiedo, cercando di sviare il discorso.

– Se ne vada, giovanotto. E dimentichi di avermi conosciuto. Dimentichi tutto.

Capisco che non c’è nulla da fare. Ma sono certo che era lui. Era lui, anche se non voleva parlarmi.

Non sono più uscito di casa da quel pomeriggio che l’ho di nuovo incontrato. La mia vita è giunta a una svolta; le sue parole mi hanno scosso in profondità. Devo fare qualcosa.

Una sera sento una notizia al telegiornale regionale. Parla di un barbone investito in tangenziale. Alzo il volume.

Il barbone è stato investito di notte, un pirata della strada che non si è fermato a soccorrerlo.

Il cadavere è stato rinvenuto pochi minuti dopo l’incidente da due automobilisti di passaggio.

Il barbone stava disegnando qualcosa sull’asfalto con dei gessetti. Un disegno assurdo, senza significato. Probabilmente si trattava di uno squilibrato.

Durante il servizio la telecamera riprende di striscio il disegno, ma mai in maniera chiara, diretta. Tuttavia è sufficiente. Riconosco il suo stile, anche se non è chiaro che cosa rappresenti; è uno degli sfoghi.

Era già alla tangenziale. Forse avrebbe proseguito: forse voleva uscire dalla città e continuare fuori la sua opera. Ma perché?

Oppure forse era destino che venisse ucciso in tangenziale, e che il suo ultimo sfogo venisse trasmesso in televisione…

E lui era cosciente di cosa gli sarebbe successo?

Spengo la televisione. Ora capisco cosa devo fare. Devo semplicemente andarmene dalla città.

Ma prima devo vedere quello sfogo, perché sento che, in qualche modo, è un messaggio indirizzato a me.

E’ naturale che tutto si svolga di notte. Arrivo al punto della tangenziale in cui so che è avvenuto l’incidente. Mi arrampico sulla scarpata e raggiungo il guard-rail.

Sono le due e tre quarti. Ogni tanto passa una macchina; devo solo fare attenzione che non sia la polizia o i carabinieri. Scavalco il guard-rail.

La tangenziale ha tre corsie. Mi porto su quella centrale. Ci sono ancora macchie di sangue, solo parzialmente coperte da una polvere bianca.

Ma il disegno… Il disegno dov’è? Mi chino e aguzzo la vista. I grani dell’asfalto sono grandi, fanno impressione visti da vicino.

Ma non c’è nessun disegno. Eppure il telegiornale l’aveva detto. Il barbone stava disegnando qualcosa con dei gessetti.

Mi rialzo, perplesso. Poi capisco. Capisco, finalmente.

Ecco perché i suoi sfoghi mi facevano così impressione. Diventavano le immagini che poi si nascondevano in fondo alla mia mente. Inesorabilmente, entravano a far parte di me.

Il disegno non c’è più. E’ già dentro di me. L’ho inghiottito io, è bastato che lo intravedessi alla televisione.

Così come gli altri. Li guardavo e sparivano, inghiottiti dalla mia vuota e capace coscienza. Passavo io e gli sfoghi scomparivano.

Ecco perché rifiutava di parlarmi.

Ho accudito e accompagnato sua moglie nella morte. Poi ho curato la malattia. Lui era il virus, io, svuotato dall’accidia, sono stato la cura.

E adesso sono pieno del marcio che fuoriusciva dall’asfalto della città.

Guardo il cielo e urlo:

– Hai visto? Anch’io avevo una missione da compiere. Così come tuo marito, anch’io avevo una missione da compiere.

Poi scavalco di nuovo il guard-rail e m’incammino, senza una meta precisa, ma diretto comunque lontano dalla città.

(*) Maurizio Cometto ogni tanto passa in bottega-blog. “Non abbastanza” direte voi. E io concordo. (db)

Vediamo per quanto ancora la provincialissima editoria italiana riuscirà a evitare Maurizio Cometto.