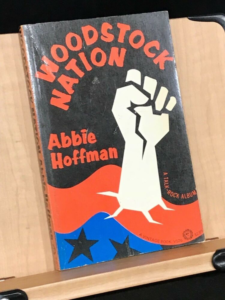

«Woodstock Nation»

L’entusiasmo e le perplessità di Abbie Hoffman. Semplice: il capitale recupera tutto a sé e trasforma in profitto. Quindi la mia intransigenza è un bisogno appena necessario. E forse non sarà nemmeno sufficiente.

I falconi della settimana (ogni mercoledì). 13esimo appuntamento. Pensieri di libertà in libertà con Sergio Falcone

Woodstock Nation: A Talk-Rock Album

Random House (New York 1969)

Fred Weintraub, il dirigente della Warner Brothers, responsabile del film su Woodstock, mi ha confessato che hanno deciso di “purgare” dalla versione di celluloide tutto quanto sapesse di politica. (…) E così mentre il mio libro dipingeva Woodstock come un grande grido di battaglia per legalizzare l’erba, fermare la guerra e combattere una cultura decadente, il film decantava il potere del rock e la bontà del capitalismo. Soltanto gli ex radicals come Fred Weintraub, Jann Wenner, che s’è fatto le ossa a “Ramparts”, e Bill Graham, che ha iniziato con la San Francisco Mime Troupe, sono stati abbastanza furbi da capire sin da subito che il rock poteva svolgere un importante ruolo politico. Degni avversari nella battaglia per i cuori e le menti dei giovani, costoro hanno vinto a mani basse la guerra d’immagine di Woodstock.

Abbie Hoffman (1980)

Woodstock senza politica, senza un impegno di auto-difesa della nazione è una mistificazione.

Abbie Hoffman (1971)

«Ma tu, sei stato a Woodstock?». I più giovani me lo chiedono e io mi meraviglio ogni volta. Che razza di domanda… Nel 1969 avevo 17 anni appena, non avevo una lira in tasca e mio padre non mi avrebbe mai permesso di imbarcarmi in un viaggio del genere. Il mio Woodstock in cartolina l’ho vissuto nel chiuso di una sala cinematografica, al Quattro Fontane di Roma.

Bei tempi. Non era il paradiso ma avevo ancora delle speranze. Mario Monicelli dice, in una sua famosa intervista, che la speranza è una trappola, che l’hanno inventata i padroni. E forse ha ragione lui.

Restano, immacolate, le macerie di quei tempi, i disastri creati dalla Sinistra, quella che ha preso il potere, e la mal sopportazione dell’esistente. E un grande senso di inadeguatezza.

La tre giorni di Woodstock, forse il più importante tra i festival rock, comunque il più celebrato, oggi è considerato un avvenimento leggendario, ma i ricordi sono in gran parte svaniti. I ricordi e, soprattutto, il clima, il sapore e l’odore di quegli anni.

Joan Baez non può davvero essere criticata per aver affermato di recente che a Woodstock «Nessuno stava davvero pensando ai problemi seri». Non molti, è vero; ma neanche nessuno. Joan Baez ha detto, in una intervista a New York Times, di essere l’unica a Woodstock ad essere preoccupata per la guerra, i diritti civili e la trasformazione sociale che si sperava imminente. Suo marito, David Harris – che era stato arrestato e pesantemente condannato per obiezione di coscienza – stava scontando una pena di 15 mesi in una prigione federale. A Woodstock Baez cantò con grande passione, a squarciagola, se così posso dire. Non era affatto una teenybopper, cioè un adolescente che segue le tendenze “giovanili” della musica, della moda e della cultura (il termine potrebbe essere stato coniato da professionisti del marketing e da psicologi, diventando in seguito una sottocultura a sé stante). Nemmeno una “innocente” hippie ma una musicista professionista. Era incinta e aveva una missione che la trascinava ovunque: fermare la guerra, portare la pace e l’amore nel mondo. Compito arduo, ancora oggi. Utilizzava la sua fama per diffondere pace, amore, nonviolenza.

Tuttavia la Baez non era l’unica persona a Woodstock che voleva trasformare il mondo e farlo il prima possibile. Tutto e subito! Nel suo modo idiosincratico, Abbie Hoffman non era meno impegnato di lei nella rivoluzione che da più parti si annunciava e offrì al Times una sua particolare definizione: «Una rivoluzione implica l’assunzione di responsabilità e di rischi, come andare in prigione e tutto quello che è successo nel movimento per i diritti civili e nel progetto di resistenza». Abbie andò in Mississippi già nel 1965 e – onore al merito – si oppose alla guerra in Vietnam per anni.

Nell’estate del 1969, quando Hoffman aveva quasi 33 anni, già si era trovato in guai grossi come attivista per i diritti civili e contro la guerra in Vietnam ed era finito in prigione. A metà del suo libro, Woodstock Nation: A Talk-Rock Album, che ha scritto in poche settimane, elenca dieci dei suoi arresti più recenti. Uno nel campus della Columbia University di New York nel 1968, durante lo sciopero degli studenti; un altro a Chicago, durante la Convenzione nazionale democratica e la «rivolta della polizia» perche’ andava in giro con la parola “fuck” scritta sulla fronte; e ancora un altro, lo stesso anno, alle audizioni dHouse Committee on Un-American Activities” a Washington dove indossava una camicia con la bandiera degli Stati Uniti.

Un Hoffman provato e forse spaventato dalle tante battaglie andò a Woodstock per politicizzarlo. In particolare voleva sensibilizzare la folla sulla detenzione di John Sinclair, il fondatore del White Panther Party, colpevole di aver offerto due joint alla forza pubblica.

Lo yippie di Woodstock Nation chiede e pretende una “Società Libera”, secondo un programma in otto punti.

«Free John Sinclair and all other political prisoners» è il primo punto.

Il settimo, che è diretto ai poteri del futuro, afferma: «You will convince the Culture-Vultures who have taken our culture… and turned it into profits to pay $300,000,00 in reparations» cioè “Convincerai gli avvoltoi della cultura che ci hanno preso la cultura… e l’hanno trasformata in profitti a pagare trecentomila dollari di risarcimento danni”.

Il secondo giorno del festival di Woodstock, il 16 agosto 1969, Abbie Hoffman salì sul palco quando Pete Townshend e gli Who si stavano esibendo. Afferrò il microfono e gridò: «Free John Sin…». Era, al momento, la cosa più immediata che gli venne da dire. Pete Townshend lo colpì sulla testa con la sua chitarra elettrica e gridò: «Vattene via da qui!». Hoffman rispose: «Maiale fascista» (o “porco fascista”, se vi piace di più)

Il fascismo è la preoccupazione sotterranea, sussurrata e taciuta e di nuovo sussurrata che percorre tutta la nazione di Woodstock. Hoffman chiama Ronald Reagan «la pistola fascista dell’Occidente». E aggiunge: «Abbiamo sempre saputo che Hitler stava gestendo il Dipartimento di Stato, ora sembra che abbia assunto anche il Dipartimento della Giustizia».

Abbie Hoffman pensava che il mix di Woodstock di rock’n’roll, marijuana e sesso fosse pericolosamente compatibile con una versione “americana” del fascismo.

Nel capitolo intitolato “Power to the Woodstock Nation” pone una serie di interrogativi cruciali sulla presenza di una folla stimata in 400mila persone: «Eravamo pellegrini o lemming? È stato l’inizio di una nuova civiltà o i sintomi di una morente? Stavamo edificando una zona liberata o entrando in un campo di detenzione?».

Abbie non ha risposto alle domande con un sì o con un no, anche se ci ha ricordato che «Quando gli ebrei entrarono nei forni di Dachau, i nazisti suonarono la musica di Wagner, distribuirono fiori e saponette gratis».

I figli dei fiori avrebbero potuto essere sacrificati al dio della guerra. In effetti, come riconobbe, i giovani furono immolati sull’altare del dio degli eserciti, nei campi di battaglia del Vietnam.

Quando scrisse Woodstock Nation, Hoffman era già una figura iconica e per i benpensanti famigerata. Il suo reportage sul festival musicale che, secondo alcuni, si potrebbe intitolare “Paura e delirio a Woodstock”, lo rese ancora più iconico e famigerato di quanto non fosse stato prima. Dal 1969, da quando la casa editrice Random House ha pubblicato il suo libro, Hoffman è stato collegato al festival e alla definizione di “Woodstock Nation“, che ha coniato. Ha preso in prestito il suo concetto di nazione hippie dai nazionalisti neri degli anni ’60. Dopo aver letto Malcolm X, Stokely Carmichael e James Foreman. Era perfettamente consapevole della potenza dell’idea di nazionalismo.

L’espressione “Woodstock Nation” è stata presa in prestito e riciclata più e più volte negli ultimi cinquant’anni e utilizzata come titolo per dozzine di libri e di articoli. Fa parte del lascito ereditario di Abbie Hoffman e di un settore fondamentale del suo contributo alla rivoluzione culturale degli anni Sessanta. All’epoca lui aveva più di vent’anni, non ha certo dimenticato il sogno di quel titolo. Anche se pochi hanno capito il messaggio del libro… Figuriamoci, poi, se lo hanno riletto.

Il critico musicale del New York Times, John Pareles, ha scritto di recente: «Woodstock ha semplicemente significato un grande e promettente segmento del mercato giovanile, pronto per lo sfruttamento commerciale che sarebbe seguito quasi immediatamente». Pareles ha aggiunto: «Woodstock Nation, nonostante le speranze di Abbie Hoffman quando ha coniato il termine, si è rivelata essere una forza demografica di mercato piuttosto che una forza politica».

Con buona pace di Pareles, una lettura attenta di Woodstock Nation mostra che Hoffman era ben consapevole del fatto che gli «avvoltoi della cultura», come li chiamava lui, stavano già sfruttando il milieu giovanile e ottenendo un profitto ben programmato e studiato.

Abbie Hoffman si rese subito conto della truffa che era in agguato. Cioè che anche la cultura hippie e quella afroamericana avrebbero potuto essere recuperate e assorbite dal sistema, per diventare una fonte di guadagno. Ecco perché chiese un risarcimento. Si accorse che il capitalismo aveva iniziato a incorporare e a scimmiottare il linguaggio della Sinistra, il suo immaginario. La parola “rivoluzione” – che ha avuto connotazioni negative negli Stati Uniti per decenni – è stata improvvisamente associata a tutta una serie di positività. All’inizio del suo primo libro, Revolution for the Hell of It, ha usato una citazione presa, pari pari, da uno spot televisivo: «Dash: una rivoluzione nel detersivo per lavatrici». Di lì a poco, i mass-media avrebbero parlato di “Rivoluzione Reagan”. Sic!

Woodstock Nation offre spunti preziosi anche per comprendere la vita di Abbie Hoffman. Non sorprende affatto che l’autore si definisca «autodistruttivo, egocentrico, esibizionista, emotivo, paranoico-schizofrenico». E non è tutto. Si descrive anche come «bianco, maschio e spregevole». Neppure supisce che i biografi abbiano avuto difficoltà a comprendere Hoffman e gli anni ’60, che lui definisce «un periodo imbarazzante di ansie e di dubbi».

C’è un grande calore umano in Woodstock Nation, specialmente attorno alle figure di Joan Baez e di Pete Seeger. C’è anche una visione non romanticizzata della comunità di Woodstock come espressione di «anarchia funzionale» e «tribalismo primitivo». Hoffman aveva un occhio acuto. Annotò perfino che Joan Baez era incinta e che, anche quando pioveva, Wavy Gravy e i membri della Hog Farm continuavano a distribuire viveri ai presenti. Un’opera encomiabile.

Quello che mi piace di Abbie scrittore è l’uso del linguaggio, della scrittura, della narrazione. Ha allegato a Woodstock Nation una lettera diretta a John Mitchell, del Dipartimento di Giustizia, dove immagina che Che Guevara abbia scritto prima della sua morte con un’intervista in cui pone domande e fornisce risposte. Come un “album”, il libro gira in tondo e non procede in modo lineare.

Woodstock Nation evoca effettivamente un tempo e un luogo distanti ma non è solo il prodotto di un’altra epoca. Abbie pone grandi domande sulle questioni più importanti. Quesiti che oggi dovrebbero essere fatte dagli attivisti e dai promotori di nuove tecnologie e stili di vita alternativi. Un’altra delle mie pie illusioni… temo.

«È l’inizio di una nuova civiltà o il sintomo di una morente?». Questa domanda è valida oggi come nel 1969. È valida anche se lo stesso Hoffman non era immune dai difetti e dai limiti di quella generazione. Di certo potrebbe essere accusato di sessismo: infatti in Woodstock Nation proclama: «Dio, mi piacerebbe scopare Janis Joplin». Alla faccia della sincerità… Definisce anche John Sinclair come una «montagna di uomo» che può «scopare venti volte al giorno». Eppure, nonostante il suo evidente sessismo, dipinge un ritratto complesso delle contraddizioni in campo controculturale degli anni Sessanta e dello sfruttamento che ne ha poi fatto il capitalismo delle multinazionali.

Non nasconde i suoi tanti difetti e un certo senso del giustizialismo, che lo accomuna alla più volte citata Joan Baez. Peccato che non si siano incontrati anche sentimentalmente. Dopotutto, a Woodstock erano fra gli attivisti politici coscienti in un mare di hippies per lo più spoliticizzati. Ma un sodalizio Hoffman-Baez era improponibile. Erano molto diversi l’uno dall’altra, distanti come temperamento e abitudini. Come la Baez stessa lo era da Janis Joplin. Janis si attaccò letteralmente a una bottiglia di alcool, nascosta in un sacchetto di carta, quando Baez la invitò al tè delle cinque…

- È imbarazzante cercare di rovesciare il governo e ritrovarsi nell’elenco dei best sellers! (da «Ruba questo libro»)

It’s embarrassing when you try to overthrow the government and you wind up on the Best Seller’s List.

- Eravamo giovani, eravamo avventati, arroganti, stupidi, testardi. E avevamo ragione! Non rimpiango niente. (dalla prefazione di «Anti-Disciplinary Protest»)

We were young, we were reckless, arrogant, silly, headstrong — and we were right! I regret nothing.

- La rivoluzione non è un qualcosa legato all’ideologia, né una moda di una particolare decade. È un processo perpetuo insito nello spirito umano. (da «Soon to be a Major Motion Picture»)

Revolution is not something fixed in ideology, nor is it something fashioned to a particular decade. It is a perpetual process embedded in the human spirit.

- Rubare a un fratello o una sorella è male. Non rubare alle istituzioni, che sono i pilastri dell’Impero del Ma(ia)le è altrettanto immorale. (dall’introduzione di «Ruba questo libro»)

To steal from a brother or sister is evil. To not steal from the institutions that are the pillars of the Pig Empire is equally immoral.

Dopo questa recensione informale, un commento fuori di Chiara, una mia amica e affezionata lettrice: «Difficile dare un giudizio da parte mia. Woodstock fu un grande evento, ma non so fino a che punto fu un evento politico, se non per il contesto in cui avvenne Molti erano consapevoli, certo, ma altri erano lì per cantare e tanti spettatori per vivere momenti di libertà. Non mi sembra scritta male o stentata la tua recensione: puoi forse aggiungere qualcosa, ma in sostanza dici quello che effettivamente fu. È rimasto un momento mitico e mitizzato, irripetibile, questo senza alcun dubbio, ma va anche detto che fu l’estasi delle droghe: si facevano tutti! Quanti pensavano al Vietnam? Non so dirlo.A me piacque perché si visse una sorta di liberazione, ma credo poco che fosse l’inizio di una rivoluzione o qualcosa di simile

Questo è il mio modesto parere, perciò mi sembra giusta la tua recensione: demitizzi un po’».

The Fugs, Woodstock Nation.