Pro o contro la bomba atomica

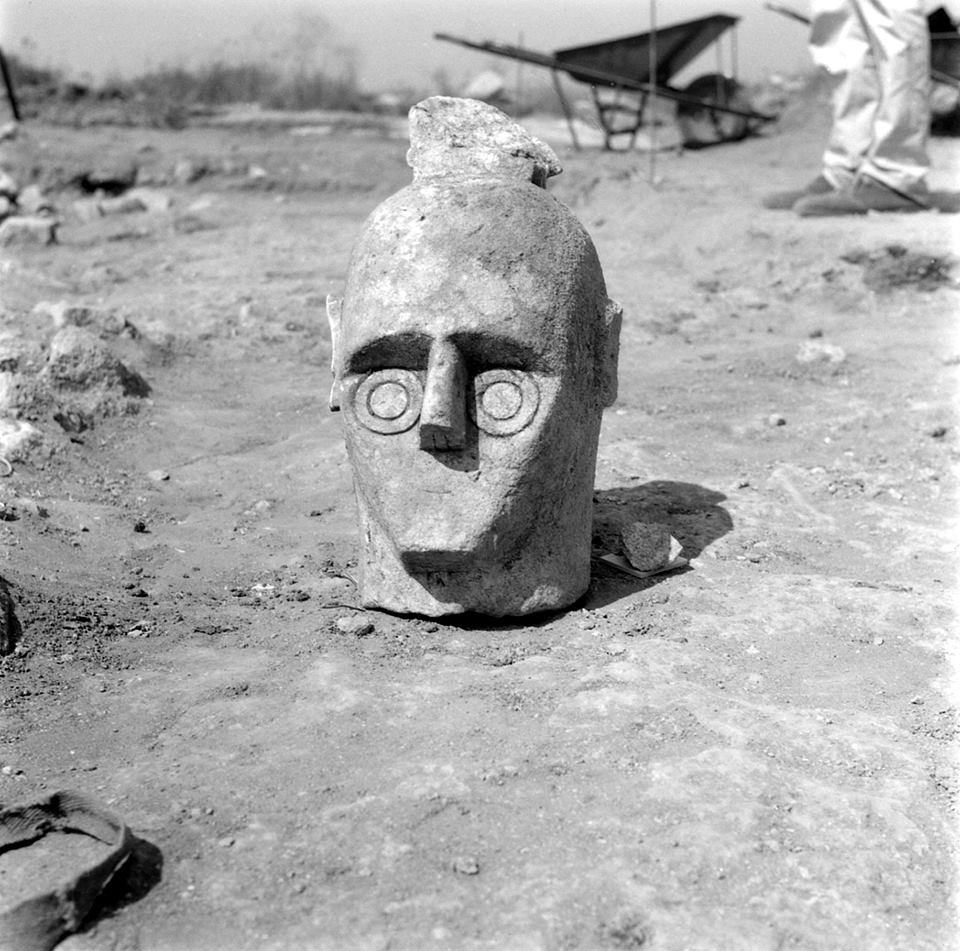

Illustrazione di Alessandro Tota

di Elsa Morante (ripreso da gliasinirivista.org)

La nostra bomba è il fiore, ossia la espressione naturale della nostra società contemporanea, così come i dialoghi di Platone lo sono della città greca; il Colosseo, dei Romani imperiali; le Madonne di Raffaello, dell’Umanesimo italiano; le gondole, della nobiltà veneziana; la tarantella, di certe popolazioni rustiche meridionali; e i campi di sterminio, della cultura piccolo-borghese burocratica già infetta da una rabbia di suicidio atomico. Non occorre, ovviamente, spiegare, che per cultura piccolo-borghese s’intende la cultura delle attuali classi predominanti, rappresentate dalla borghesia (o spirito borghese) in tutti i suoi gradi. Concludendo, in poche, e oramai, del resto, abusate parole: si direbbe che l’umanità contemporanea prova la occulta tentazione di disintegrarsi.

Si insinuerà che il primo germe di questa tentazione è spuntato fatalmente nel nascere della specie umana, e si è sviluppato con lei; e perciò quanto oggi avviene non sarebbe che la crisi necessaria del suo sviluppo. Ma questo non farebbe che riproporre l’ipotesi. E nota, e ormai volgarizzata, la presenza simultanea nella psicologia umana dell’istinto di vita (Eros) e dell’istinto di morte (Thànatos). Perfino, a proposito di quest’ultimo, si potrebbe in teoria, cioè senza arbitrio logico, leggere le Sacre Scritture di tutte le religioni nell’interpretazione presunta che tutte, e non solo quella indiana, insegnino l’annientamento finale come l’unico punto di beatitudine possibile. E difatti alcuni psicologi parlano di un istinto del Nirvana nell’uomo. Però, mentre il Nirvana promesso dalle religioni si guadagna per la via della contemplazione, della rinuncia a se stessi, della pietà universale, e insomma attraverso l’unificazione della coscienza, al suo maligno surrogato piccolo-borghese, inteso per i nostri contemporanei, si arriva appunto attraverso la disintegrazione della coscienza, per mezzo della ingiustizia e demenza organizzate, dei miti degradanti, della noia convulsa e feroce, e così di seguito. Infine, le famose bombe, queste orchesse balene che se ne stanno a dormire nei quartieri meglio riparati dell’America, dell’Asia e dell’Europa: riguardato, custodite e mantenute nell’ozio come fossero un harem: dai totalitari, dai democratici e da tutti quanti; esse, il nostro tesoro atomico mondiale, non sono la causa potenziale della disintegrazione, ma la manifestazione necessaria di questo disastro, già attivo nella coscienza.

Adesso non voglio certo opprimervi con una milionesima descrizione delle evidenze del disastro, nel loro spettacolo sociale quotidiano; il quale viene accusato e registrato continuamente in saggi, conferenze, trattati. E del resto è così vistoso e persecutorio che perfino i nostri poveri prossimi animali (cani, gatti, per non dire gli infelicissimi polli) ne avvertono sensibilmente lo strazio. No, vi risparmio questo quadro famigerato: tanto più che ho già il rimorso di essere venuta qui a intrattenervi con un argomento così tetro invece che con una bella fiaba (dato che certi affezionati si adoperano a smerciare i miei libri facendoli passare sotto una specie di fiabe!!!).

E tanto meno mi incarico di fare adesso una predica propagandistica contro la bomba (fra l’altro, con certi propagandisti di questo tipo ho delle questioni polemiche). No, povera me, chi mi darebbe tanto valore, e tanto fiato? E io stessa, poi, sono cittadina del mondo contemporaneo, anch’io forse, sono soggetta alla universale estrema tentazione. E dunque, finché non me ne sento proprio immune, farò meglio a non vantarmi tanto.

Però, nello stesso tempo, per merito della fortuna, io mi onoro di appartenere alla specie degli scrittori. Da quando, si può dire, ho incominciato a parlare, mi sono appassionata disperatamente a quest’arte, o meglio, in generale, all’arte. E spero di non essere troppo presuntuosa se credo di avere imparato, attraverso la mia lunga esperienza e il mio lungo lavoro, almeno una cosa: una ovvia, elementare definizione dell’arte (o poesia, che per me vanno intese come sinonimi).

Eccola: l’arte è il contrario della disintegrazione. E perché? Ma semplicemente perché la ragione propria dell’arte, la sua giustificazione, il solo suo motivo di presenza e sopravvivenza, o, se si preferisce, la sua funzione, è appunto questa: di impedire la disintegrazione della coscienza umana, nel suo quotidiano, e logorante, e alienante uso col mondo; di restituirle di continuo, nella confusione irreale, e frammentaria, e usata, dei rapporti esterni, l’integrità del reale, o in una parola, la realtà (ma attenzione ai truffatori, che presentano, sotto questa marca di realtà, delle falsificazioni artificiali e deperibili). La realtà è perennemente viva, accesa, attuale. Non si può avariare, né distruggere, e non decade. Nella realtà, la morte non è che un altro movimento della vita. Integra, la realtà è l’integrità stessa: nel suo movimento multiforme e cangiante, inesauribile – che non si potrà mai finire di esplorarla – la realtà è una, sempre una.

Dunque, se l’arte è un ritratto della realtà, chiamare col titolo di arte, una qualche specie, o prodotto, di disintegrazione (disintegrante o disintegrato), sarebbe per lo meno una contraddizione nei termini. Si capisce, quel titolo non è brevettato dalla legge, e nemmeno sacro e inviolabile. Ognuno è padrone di mettere quel titolo di arte dove gli pare; ma anch’io sarò padrona, quando mi pare, di denominare costui per lo meno un pazzariello. Come sarei padrona di chiamare pazzariello – diciamo in via di esempio ipotetico – un signore che insistesse per forza a offrirmi nel nome di sedia un rampino appeso al soffitto.

Ma allora, bisognerà porsi una domanda: poi che l’arte non ha ragione se non per l’integrità, quale ufficio potrebbe assumersi dentro il sistema della disintegrazione? Nessuno. E se il mondo, nella enormità della sua massa, corresse alla disintegrazione come al proprio bene supremo, che cosa resterebbe da fare a un artista (ma da questo momento in poi, se permettete, come riferimento particolare che vale per ogni artista in generale, considererò lo scrittore) – il quale, se è tale veramente, tende all’integrità (alla realtà) come all’unica condizione liberatoria, festosa, della sua coscienza? Non gli resterebbe che scegliere. O si convince di essere lui nell’errore, e nel torto. E che quella figura assoluta della realtà, l’integrità segreta e unica delle cose (l’arte), non era che un fantasma prodotto dalla sua propria natura – un trucco di Eros, diciamo, per far durare l’imbroglio. In questo caso, sentirà scadere irrimediabilmente la sua funzione, la quale anzi gli risulterà peggio che vana, disgustosa, come il delirio di un drogato. E, in conseguenza, cesserà dallo scrivere.

Oppure, lo scrittore si convince che l’errore non è dalla sua parte, Che non lui stesso, ma i suoi contemporanei, nella loro enorme massa, sono nell’equivoco. Che insomma non è, diciamo, Eros, ma Thànatos, invece, l’illusionista, che fabbrica le sue visioni mostruose per atterrire le coscienze e imbrogliarle, snaturandole dalla loro sola contentezza e deviandole dalla spiegazione reale. Così che, ridotti alla elementare paura dell’esistenza, nella evasione da se stessi e quindi dalla realtà, loro, come chi ricorre alla droga, si assuefanno all’irrealtà, che è la degradazione più squallida, tale che in tutta la loro storia gli uomini non hanno conosciuto mai l’uguale. Alienati, poi, anche nel senso della negazione definitiva; poiché per la via della irrealtà non si arriva al Nirvana dei sapienti, ma proprio al suo contrario, il Caos, che è la regressione infima e la più angosciosa.

(Elsa Morante, Pro o contro la bomba atomica e altri scritti, Adelphi 1987 pp. 99-104)