Nessuno di noi era a Bologna

di Leonardo Bianchi (*)

A distanza di 45 anni la destra italiana continua a rilanciare teorie del complotto sulla strage neofascista di Bologna.

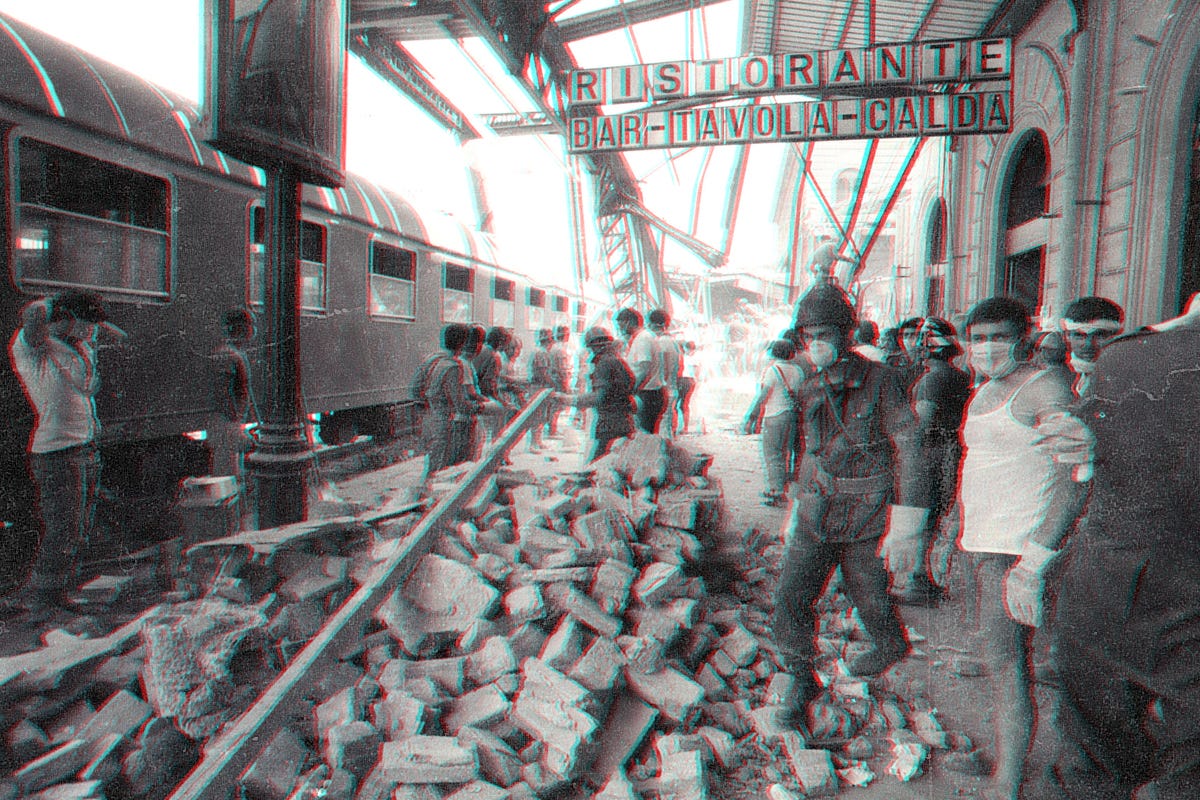

All’inizio dello scorso luglio la Corte di Cassazione ha infatti chiuso il lunghissimo e complicatissimo iter giudiziario sul peggior eccidio della storia repubblicana, che il 2 agosto del 1980 causò 85 morti e oltre 200 feriti.

La sesta sezione ha confermato la condanna all’ergastolo per il 72enne Paolo Bellini – ex militante di Avanguardia Nazionale, ex informatore dei servizi segreti e sicario della ‘ndrangheta.

Secondo i giudici, Bellini ha fornito un decisivo supporto materiale nella realizzazione dell’eccidio “trasportando, consegnando e collocando quantomeno parte dell’esplosivo”.

La sua presenza alla stazione di Bologna è stata provata dal filmato in Super8 di un turista tedesco, Harald Polzer, che aveva ripreso i momenti successivi allo scoppio della bomba. Nella folla compariva Bellini, che nel 2019 è stato identificato dall’ex moglie.

Altre sentenze definitive – sparse nell’arco di tre decenni – hanno riconosciuto le responsabilità di altri quattro militanti neofascisti: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, tutti appartenenti ai Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR).

I processi hanno anche faticosamente individuato mandati, finanziatori e organizzatori.

Pur non essendo processabili perché morti, ad architettare e depistare la strage furono Licio Gelli, il “maestro venerabile” della loggia massonica P2; il finanziere Umberto Ortolani, anche lui iscritto alla P2; il poliziotto e spia Federico Umberto D’Amato, che è stato a lungo il capo dell’Ufficio affari riservati del Viminale (una specie di “polizia parallela”); e Mario Tedeschi, senatore del Movimento Sociale Italiano e direttore del giornale di destra Il Borghese.

La strage di Bologna, insomma, fu una vera e propria “strage di stato”.

Così l’ha definita il giudice Michele Leoni nelle oltre duemila pagine di motivazioni della sentenza di condanna in primo grado a Gilberto Cavallini.

Per il magistrato, infatti, la strage può essere raffigurata attraverso “uno schema geometrico costituito da tre cerchi concentrici”.

Il primo è quello delle “cellule che operavano sul piano materiale”, ossia gli esecutori delle sigle neofasciste.

Il secondo è quello intermedio “dell’eversione di stampo terroristico volta al sovvertimento dell’ordine istituzionale tramite una strategia del terrore indiscriminata”.

E il terzo cerchio, il più estremo, è la “cornice piduista” integrata “in una prospettiva politica atlantista” che “strumentalizzava le attività eversive e terroristiche a fini di consolidamento e occupazione del potere”.

In questo senso, l’attentato a Bologna è unito da un filo nerissimo alle altri grandi stragi neofasciste – Piazza Fontana, Piazza della Loggia e l’Italicus – avvenute tra il 1969 e il 1974.

Pur essendo mutato il quadro politico interno e internazionale, la bomba alla stazione rientrava appieno nella strategia della tensione.

E il suo obiettivo primario, come ha detto il terrorista fascista reo confesso Vincenzo Vinciguerra, era sempre il medesimo: “destabilizzare per stabilizzare” lo status quo in senso reazionario e conservatore.

Per i neofascisti e chi li ha coperti, la strage – che Norberto Bobbio definiva “l’azione delittuosa che più si avvicina al male radicale” – era un mezzo perfettamente legittimo per raggiungere quel fine.

L’orgia di depistaggi

Fin dall’inizio, ricorda la storica Benedetta Tobagi su Valigia Blu, i vertici della P2 e dei servizi segreti compromessi con Gelli hanno fatto di tutto per rendere l’evento indecifrabile e alimentare semi velenosi di incertezza, attraverso un’orgia di depistaggi d’intensità mai vista.

Rispetto alle stragi precedenti, sottolinea Tobagi, è stata impiegata “una metodologia più complessa e sofisticata” che “si serve largamente della stampa, su cui la P2 aveva un’influenza pervasiva”. I depistatori hanno potuto disseminare su agenzie e giornali compiacenti “false piste su cui dirottare i magistrati”.

Una delle prime, nata su precisa indicazione di Gelli, è la fantomatica “pista libanese”: la strage sarebbe stata commesso dai falangisti – un movimento nazionalista e cristiano libanese – insieme a terroristi di estrema destra francesi e tedeschi.

Per confondere le acque, le veline dei servizi hanno poi ipotizzato il coinvolgimento di Franco Freda e Giovanni Ventura – gli esponenti padovani di Ordine Nuovo responsabili di Piazza Fontana. Anche Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia Nazionale, è stato tirato in ballo.

Nel gennaio del 1981, grazie alle “confidenze” di una fonte inesistente, viene fatta ritrovare sul rapido Taranto-Milano una valigia piena di prove false – tra cui armi, esplosivi e documenti – che indirizzano le indagini verso Massimo Carminati, che all’epoca era l’uomo di raccordo tra l’eversione nera e la Banda della Magliana.

Per questo depistaggio sono stati condannati Licio Gelli e alcuni alti ufficiali del Sismi, il servizio segreto militare.

La pista più battuta è senza alcun dubbio quella palestinese.

In sostanza, l’attentato alla stazione sarebbe stata una rappresaglia per la violazione del “lodo Moro” – un patto segreto tra autorità italiane e gruppi militanti palestinesi che prevedeva il transito di uomini e armi sul nostro territorio purché non venissero compiuti attentati.

Tale accordo sarebbe stato rotto nel novembre del 1979 con il sequestro di due lanciamissili a Ortona destinati a essere utilizzati contro obiettivi israeliani e l’arresto di un esponente del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp).

A corroborare questa pista ci sarebbero state le confidenze del terrorista mercenario Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, che collaborava con il Fplp.

Di lui si è parlato molto nell’ambito della Commissione Mitrokhin, una commissione parlamentare che ha sfornato una lunga serie di bufale su esponenti del centrosinistra italiano.

Nel 2008 l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga aveva dato credito alla versione, dicendo che “la strage di Bologna è un incidente accaduto agli amici della ‘resistenza palestinese’ che, autorizzata dal ‘lodo Moro’ a fare in Italia quel che voleva purché non contro il nostro paese, si fecero saltare colpevolmente una o due valigie di esplosivo”.

La procura di Bologna ha comunque svolto un’inchiesta approfondita sulla pista palestinese, mettendo sotto indagine gli ex estremisti di sinistra tedeschi Christa Margot Frolich e Thomas Kram (che era a Bologna tra l’1 e il 2 agosto, ma per motivi personali).

I magistrati hanno però disposto l’archiviazione nel 2015, accertando una volta per tutte la totale inconsistenza della pista.

La quale, com’è emersa dal processo Bellini, sarebbe stata elaborata addirittura prima della strage. Gelli aveva infatti dato parecchi soldi a Mario Tedeschi affinché pubblicasse su Il Borghese notizie false sull’eccidio – tra cui, ovviamente, anche il fantomatico coinvolgimento dei palestinesi.

Di sicuro, chiosa Tobagi, questa infinita proliferazione di piste “in cui si mescolavano dati veri, falsi e verosimili” ha fatto perdere “moltissimo tempo ai giudici” e – ancor peggio – ha generato un “durevole senso di confusione e sfiducia nell’opinione pubblica”.

La rimozione dello stragismo

Questo sentimento è stato poi abbondantemente alimentato dalla destra postfascista, che ha mai perso occasione di seminare dubbi e contestare le sentenze passate in giudicato – specialmente a ridosso dell’anniversario.

La lista delle dichiarazioni è davvero sterminata. Nel 2018, ad esempio, la deputata di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti aveva detto che “i giudici a Bologna sono sempre stati prigionieri di logiche ideologiche-giudiziarie con lo scopo non di ricercare la verità ma di riuscire, a tutti i costi, ad arrivare alla conclusione che la matrice fosse nera per ragione di Stato”.

Nel 2023 l’allora responsabile della comunicazione della Regione Lazio Marcello De Angelis – ex di Terza Posizione condannato per banda armata, nonché fondatore del gruppo 270bis – aveva scritto su Facebook di sapere “per certo” che Mambro, Fioravanti e Ciavardini “non c’entrano nulla” con Bologna.

“Non è un’opinione”, ribadiva con fermezza nel post, “io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e cariche istituzionali”. Dopo le polemiche, De Angelis si era dimesso.

L’anno successivo, il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone è andato persino oltre: in un’intervista alla Stampa ha infatti attaccato frontalmente l’intero impianto giudiziario sulla strage.

Secondo lui, le sentenze sarebbero arrivate al termine di “un processo che non cerca la verità giudiziaria ma esclusivamente un teorema politico”. Le motivazioni, ha continuato con tono sprezzante, sembrano pronte per essere il soggetto di una fiction che presto Bellocchio, o qualche grande regista del sistema culturale della sinistra, si presterà a produrre, magari finanziato dalla Rai con tante narrazioni fantasiose.

Mollicone – insieme ad altri colleghi di partito – da anni deposita proposte per istituire una commissione d’inchiesta su presunti “mandi occulti” e “collegamenti internazionali del terrorismo italiano”, con l’intento piuttosto esplicito di rilanciare la pista palestinese, negare le risultanze processuali e riscrivere la storia dello stragismo di destra.

Ma per quale motivo Fratelli d’Italia e certe aree che gravitano attorno al partito fanno così fatica a riconoscere la matrice dell’attentato alla stazione di Bologna?

Anzitutto, c’entra una questione di appartenenza. “La contiguità tra Movimento Sociale Italiano e destra eversiva è stata ininterrotta”, mi spiega Valerio Renzi, giornalista e autore del recente saggio Le radici profonde. La destra italiana e la questione culturale.

“Riconoscere la matrice vorrebbe dire fare i conti con la responsabilità della propria parte politica nella stagione delle stragi di Stato”, prosegue.

A tal proposito, non è un caso che molti esponenti di destra utilizzino lo slogan “nessuno di noi era a Bologna”. Quel “noi” indica, per l’appunto, un’appartenenza. “I dirigenti di Fratelli d’Italia ritengono – a ragione, c’è da dire – Francesca Mambro e Valerio Fioravanti parte della propria famiglia politica”, dice Renzi.

Già nel 1994, dopo la formazione del primo governo Berlusconi sostenuto da Alleanza Nazionale, Mambro e Fioravanti ricordarono – in un’intervista dall’eloquente titolo “loro al governo, noi all’ergastolo” – che in gioventù avevano militato nelle stesse sezioni di alcuni ministri.

Il messaggio era chiarissimo: non potete abbandonarci.

La campagna innocentista su Bologna è poi strettamente intrecciata alla “narrazione vittimista della propria storia” che sta costruendo la destra postfascista.

Da Meloni in giù, argomenta Renzi, gli esponenti di Fratelli d’Italia si autorappresentano come “gli esclusi dalla dialettica democratico in quanto eredi del fascismo, ma anche come i bersagli della violenza antifascista giustificata e protetta”.

È per questo che il partito sta investendo tantissime risorse culturali e mediatiche sul “martirologio dei caduti degli anni Settanta, da Acca Larentia a Sergio Ramelli”.

Lo status di vittime, chiosa il giornalista, è ciò che dà loro “la piena legittimazione politica”.

Ma le vittime, per l’appunto, non mettono bombe nelle stazioni.

Non uccidono civili disarmati. Non se la fanno con i servizi segreti. Non combuttano con massoni. Non depistano.

E soprattutto, non fanno di tutto per negare l’evidenza: la mano è fascista, la strage è di Stato.

(*) ripreso dalla puntata #124 di COMPLOTTI!, “la newsletter che ti porta dentro la tana del Bianconiglio” (e che la redazione della “bottega” vi consiglia).

Fateci caso: ogni volta che si celebra una ricorrenza antifascista alla quale dovrebbero

presenziare le più alte cariche del governo, la premier è all’estero. Dedica due parole

non compromettenti alla ricorrenza, e poi torna allo scopo della visita estera, affari e

contratti, a favore dell’Italia, dice lei. Così nessuno avrà niente da ridire sul ruolo

“democratico” del suo mandato, conservando un alto indice di gradimento nella fascia

maggioritaria degli italiani distratti e ignoranti della storia.

Vi invito a leggere un articolo ancora molto attuale scritto da Pasolini.

https://www.ilcambiamento.it/articoli/il-fascismo-della-societa-dei-consumi

E’ sempre più difficile sradicare il fascismo quando non si riconosce.

Bologna, 2 agosto 2025: l’ intervento del presidente dell’ Associazione trai familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, nel 45° anniversario della strage della stazione.

https://www.comune.bologna.it/novita/comunicati-stampa/2-agosto-2025-lintervento-del-presidente-dellassociazione-tra-i-familiari-delle-vittime-paolo

1969. La massa dei lavoratori in lotta nell’autunno del 1969 preoccupava chi gestiva il potere. Chi c’è con la bomba di Milano, Banca di piazza fontana del 12 dicembre 1969? Immediatamente dopo quello scoppio circola il pamphlet “La strage è di Stato”. Viene sequestrato e tolto dalla circolazione. Ma, subito dopo, ri-apparve in circolazione. Pinelli; Valpreda; il volo dalla finestra; il tassinaro; ecc.. La Verità? Con l’attuale oblìo . . .il rischio è quello di leggere un’altra storia.

Oggi 4 agosto 51° anniversario dell’ attentato e della strage del treno Italicus in localita’ San Benedetto Val di Sambro: dodici morti e quarantotto feriti.

L’ infamia attentatrice colpi’ il treno dei migranti, molti dopo le ferie stavano tornando in Germania.

Oggi moltissimi sono i silenzi……che rinnegano la strategia della tensione ( come la strage di Bologna) che ha devastato e insanguinato l’ Italia

Comune San Benedetto del Tronto

https://www.facebook.com/comunesanbenedettovaldisambro/posts/2-agosto-51-anniversario-strage-treno-italicus-e-giornata-in-memoria-delle-vitti/1180538100774654/

Cerimonia del 2 agosto. Video

https://youtu.be/va-gNrhE7iY?si=pWH9jf8Fea8cQh7E

50° anniversario messaggio del presidente della Repubblica Mattarella.

https://www.quirinale.it/elementi/118885