L’arte di ascoltare e i dubbi della sociologia

di Max Mauro (*)

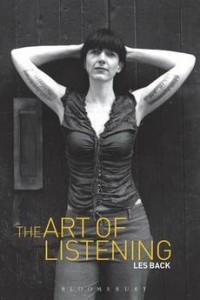

«L’arte di ascoltare» (The Art of Listening) è il titolo di un libro pubblicato nel 2007. Il suo autore si chiama Les Back e insegna sociologia al Goldsmith College, università di Londra. Prima di trasferirmi in Irlanda per il dottorato (o semplicemente per poter ricercare un tema che mi affascinava, la borsa di ricerca me ne ha dato la possibilità) non avevo mai sentito parlare di Les Back. Avevo anche un sentimento conflittuale con la sociologia, sviluppatosi e mai del tutto risolto sin dai tempi dell’università, alla facoltà di Scienze politiche a Padova. Quando arrivai a Padova, nell’autunno del 1986, la facoltà era in piena fase di “riflusso”, dopo i danni causati dal processo “7 aprile” (1979) che aveva portato all’incarcerazione o all’esilio (o a tutte e due) di un folto gruppo di docenti e ricercatori, colpevoli solo di scrivere libri, discutere e insegnare.

Il 7 aprile è una delle più brutte pagine giudiziarie della storia della Repubblica italiana: un processo a una generazione che con l’intento espresso di colpire la lotta armata finì per colpire essenzialmente quelli che operavano alla luce del sole. Si voleva trovare il capo occulto delle Brigate Rosse e si finì, tra le altre cose, per mandare al macero l’intera collana “Materiali marxisti” dell’editore Feltrinelli. Arrivare a Scienze Politiche nella seconda metà degli anni ottanta era come arrivare in un Paese in via di ripopolamento dopo l’espulsione violenta di una parte dei residenti. Quelli che erano stati cacciati erano i più vivaci mentre quelli che erano rimasti, o erano da poco arrivati, erano diligentemente allineati col potere o avevano timore di fare chiasso per non rischiare di essere cacciati a loro volta. In questa situazione, il mio senso di confusione e di eccitazione per trovarmi lontano da casa, e finalmente solo, era acuito dalla difficoltà a comprendere che cosa avrei dovuto veramente studiare, e perché. Mi interessava la politica, mi interessava la storia e mi affascinava più di tutto il capire il “perché” degli eventi e dei fenomeni sociali. Non riuscivo a trovare qualcosa o qualcuno che mi aiutasse in questo percorso. La sociologia, a Scienze politiche, era nelle mani di persone come Sabino Acquaviva, un barone renziano ante-litteram studioso delle religioni (di quella cattolica in primis, era nativo padovano) e gongolante esponente della “leggerezza” politica degli anni ottanta. Ricordo che durante il periodo della Pantera, un mattino si avvicinò ad alcuni di noi “occupanti” con in mano una copia di Topolino. «Qui dentro c’è tutto quello che serve capire» ci disse con un sorriso schernevole e un po’ paternalistico. Risposi con uno sguardo impassibile che tradiva la mia indifferenza o forse la mia rabbia. Nonostante il suo apparente interesse per Topolino (di cui io ero stato un avido lettore durante l’infanzia) le sue lezioni erano invariabilmente noiose. Spiegavano poco di quello che ambivano a voler spiegare, cioè la società. Le spiegazioni offerte da Acquaviva poi, come quelle sul SudTirolo-Alto Adige (uno dei libri di testo), erano a dir poco superficiali, in particolare per qualcuno che era cresciuto in una zona di confine come il Friuli Venezia Giulia. Sebbene sociologia fosse il primo esame, e ci tenevo a fare bene, smisi di frequentare il corso dopo poche settimane.

Ma a Scienze Politiche erano lentamente rientrati anche alcuni docenti incarcerati in esecuzione del fantasioso teorema Calogero.

Luciano Ferrari Bravo era uno di questi. Seguii le sue lezioni e diedi con profitto l’esame di Teoria degli equilibri sociali. La sensazione che ne trassi, tuttavia, era di qualcosa che definirei come resistente stanchezza. Una sensazione opposta e inconciliabile al vitalismo che i miei vent’anni e la mia passione per il punk e l’hardcore mi imponevano. I “reduci” degli anni settanta era affaticati dalle lotte passate e dal trattamento poliziesco subìto, che li aveva spesso minati nel fisico e nello spirito.

In generale, il mio rapporto con la produzione intellettuale di Toni Negri e della scuola da lui guidata era fin da allora conflittuale. Non li capivo. O forse non li volevo capire. La teoria dominava su tutto. La vita, quella degli operai, degli studenti, dei ribelli sociali, era inchiavardata in un sistema teorico neo-marxista che aveva o ambiva ad avere risposte per tutto e su tutto. Mi sfuggiva il senso di quelle certezze, o di quella fede. Il linguaggio poi era espressamente arduo, tecnico, poco comunicativo. Con chi e che cosa voleva comunicare Negri quando scriveva di “ristrutturazione immateriale dell’antagonismo”? Un po’ alla volta persi interesse per la sociologia e le scienze sociali. In fondo mi interessavano più di tutto le storie umane, conoscerle, documentarle, capirle. Il giornalismo, soprattutto quello d’inchiesta, fu uno sbocco plausibile ma non immediato. Rimanevo sempre l’insicuro provinciale di sempre, cresciuto in un paese di 700 abitanti nella pianura friulana, e mi ci vollero anni per convincermi che scrivere, raccontare e soprattutto cercare di capire erano le cose che davano senso al mio tempo. E’ un percorso non completato nemmeno ora che sono più vicino alla terza età che alla prima (qual è il confine?). Ho lasciato, un po’ a malincuore, il giornalismo e sono rientrato alla chetichella nell’accademia. Qui forse rimarrò, almeno finché mi vorranno.

L’incontro con Les Back ha rappresentato una piccola illuminazione nel mio privatissimo percorso di crescita. «Quando ascoltiamo le persone, sono loro a donarci le loro storie o noi a rubargliele?» si chiede in The Art of Listening.

Back propugna un «ascolto rispettoso» da parte del ricercatore, cosciente che al centro di ogni investigazione sociale «c’è una tensione dialettica tra furto e dono, tra appropriazione e scambio». Senza saperlo, senza esserne pienamente cosciente, durante il lavoro di ricerca per «La mia casa è dove sono felice» mi confrontavo proprio con questi temi. Da un lato ero avvinto dalla forze delle storie che andavo raccogliendo e dalla loro capacità di esprimere problemi pubblici attraverso vissuti individuali (come a suo tempo insegnato da Wright Mills). Dall’altro, non ero completamente sicuro del mio ruolo di comunicatore, ed ero talvolta intimidito dalla responsabilità che mi ero preso. Gli anni trascorsi dalla pubblicazione di quel libro mi sono serviti per approfondire i limiti e le ragioni del mio lavoro. Secondo Les Back «il compito della sociologia è di mettere in dubbio le interpretazioni pubbliche prevalenti – che siano esse quelle della ‘guerra al terrore’ o la politiche migratorie – e fare sì che voci diverse siano ascoltate e tenute in considerazione». Back parla spesso di «umiltà» e questo mi ha colpito. «Non viviamo in un mondo che soffre di dubbi, bensì in uno che soffre di certezze, false certezze che compensano il pozzo di ansietà e preoccupazioni del quotidiano».

Le cose che scrive, Back le mette in pratica nella vita di tutti i giorni. Nel 2010 presentai la mia ricerca a una conferenza di cui lui era il relatore principale. Parlava di giovani, multiculturalismo, immigrazione e nuove identità urbane. Aveva introdotto la sua relazione con una cover in turco (credo) di «Police on my back», un brano portato alla fama dai Clash ma originariamente pubblicato da uno dei primi (e rarissimi allora) gruppi “inter-razziali” britannici, gli Equals. Era un modo efficace per testimoniare della ibridazione di culture facilitata dalla musica e, in termini diversi, dallo sport. In una pausa della conferenza lo ringraziai per quello che aveva detto. Tempo dopo gli mandai un articolo che avevo pubblicato attorno alla mia ricerca irlandese su calcio e adolescenti di origine immigrata. Ho continuato poi a seguirlo, a distanza. Fino all’estate del 2013, quando gli scrissi una email per chiedergli se mi avrebbe sostenuto nella mia proposta di ricerca per il programma FIFA-Havelange. Gli mandai la mia idea e dopo poche ore mi rispose che sì, potevo mettere il suo nome come supervisore. Ho provato una gioia semplice e pura nel leggere quella email. Dopo il rientro in Italia post dottorato, avevo lavorato per alcuni mesi a Padova e mi ero ritrovato poi disoccupato. Ero padre di una bambina di un anno e mezzo, avevo passato i 40 anni e non sapevo dove sbattere la testa. L’email di Les Back mi ridiede fiducia nelle persone e nell’umanità in generale. Ora da quella ricerca sta per nascere un libro. E lo devo in particolare a quella semplice, breve e umanissima email di uno dei maggiori sociologi contemporanei.

(*) ripreso da https://maxmauro.wordpress.com che si apre sulla frase «my home is where I’m happy»