Italia armata 2022: chi tace e chi si oppone

testi di Manlio Dinucci, NEV, Mao Valpiana, Andrea Vento (più 5 link) sulle guerre dei governi di centro-destra-sinistra-&draghi

Italia, spese militari record. Altri 15 miliardi per navi da guerra, blindati e missili

di Nev – Notizie evangeliche

L’Osservatorio sulle spese militari italiane (Mil€x): «Il nuovo anno per il Ministero della Difesa inizia come era finito quello passato, con una valanga di programmi di riarmo»

La Commissione globalizzazione e ambiente (Glam) della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei) rilancia i nuovi dati dell’Osservatorio sulle spese militari italiane (MIL€X).

A pochi giorni dall’articolo di Mil€x che indicava per l’anno 2022 un incremento della spesa militare intorno ai 26 miliardi di euro, arrivano otto ulteriori programmi.

Trasmessi l’11 gennaio alle Commissioni Difesa di Camera e Senato, scrive l’Osservatorio, i nuovi programmi riguardano gli investimenti per due nuovi cacciatorpedinieri lanciamissili classe Orizzonte da circa 1,2 miliardi l’uno, che saranno prodotti da Fincantieri. E ancora, un programma per la nave supporto per le operazioni subacquee, una trentina di blindati anfibi da sbarco di Iveco e Oto Melara da 10 milioni l’uno e altrettanti gommoni armati da sbarco da un milione e mezzo ciascuno. Gli stanziamenti riguardano non solo navi da guerra. Ci sono in cantiere gommoni destinati all’Esercito, nuovi blindati Orso, batterie missilistiche antiaeree per l’Aeronautica, sensori digitali per i radar della rete NATO di difesa aerea e l’avamposto di comando aereo per le missioni all’estero. Ma anche cannoni, lanciatori per razzi, munizioni e molto altro.

«Il nuovo anno per il Ministero della Difesa inizia come era finito quello passato» denuncia il Mil€x. E cioè, “con una valanga di programmi di riarmo inviati dal Ministro Lorenzo Guerini al Parlamento per un’approvazione rapida e scontata”.

Si tratta, spiega l’Osservatorio, di programmi targati «SMD 2021, annata che a questo punto straccia ogni record storico con ben 31 richieste presentate per un valore complessivo finanziato di oltre 15 miliardi di euro (e in proiezione un onere complessivo di oltre 30 miliardi di euro)».

«La Commissione Difesa del Senato ha già approvato 23 programmi d’armamento sui 31 totali, gli ultimi cinque nella recente seduta» riferisce ancora il Mil€x. Tutte senza un solo voto contrario.

Leggi l’articolo integrale sul sito del Mil€x.

La Commissione globalizzazione e ambiente della Fceisostiene diverse iniziative per la pace, il disarmo e la riconversione, la tutela dell’ambiente, attraverso la divulgazione di informazioni e iniziative. Dal 2018, la Glam fa parte della Rete disarmo, diventata Rete pace e disarmo nel 2020. Inoltre, è fra i partner del gruppo di lavoro per una azione di advocacy sull’azienda di armi tedesca Rheinmetall (Rwm). Si tratta di un gruppo costituitosi nel 2020, composto dal Dipartimento missione ed ecumenismo della Chiesa evangelica del Baden (Germania) e dal Comitato riconversione Rwm di Domusnovas, in Sardegna. È partner della ricerca sullo stato dell’arte della RWM in Italia. Promuove inoltre l’Associazione “WarFree – Rete Imprenditori, Commercianti e Professionisti per la Pace e la Transizione Ecologica”. Fra le altre attività della Glam, il coordinamento delle eco-comunità.

Per approfondimenti clicca QUI.

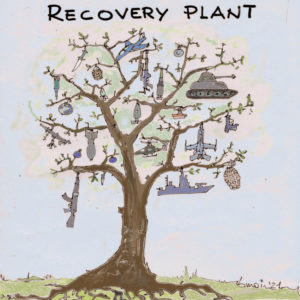

foto tratta da www.milex.org

Narrazione e realtà della crisi libica

di Manlio Dinucci

Nella narrazione politico-mediatica della crisi libica i principali responsabili della catastrofe sociale provocata dalla guerra alla Libia si presentano come suoi salvatori.

La Nato si dichiara preoccupata per la crisi in Libia, che «ha dirette implicazioni per la stabilità regionale e la sicurezza di tutti gli Alleati». Assicura quindi che «resta impegnata a fornire consiglio alla Libia per la difesa e la sicurezza». I governi di Usa, Francia, Germania, Italia e Regno Unito dichiarano che «elezioni libere permetteranno al popolo libico di rafforzare la propria sovranità» e di essere «pronti a chiedere conto a coloro che minacciano la stabilità della Libia». Riaffermano quindi «il pieno rispetto e impegno per la sovranità e l’indipendenza della Libia».

Solenni parole pronunciate dalle stesse potenze che, dopo aver demolito negli anni Novanta la Jugoslavia disgregandola dall’interno e attaccandola dall’esterno, con la stessa tecnica demolirono nel 2011 lo Stato libico. Prima finanziarono e armarono all’interno settori tribali e gruppi islamici ostili al governo, e infiltrarono forze speciali in particolare qatariane, per far divampare gli scontri armati. Quindi lo attaccarono dall’esterno: in sette mesi, l’aviazione Usa/Nato effettuò 30 mila missioni, di cui 10 mila di attacco, con oltre 40 mila bombe e missili.

Alla guerra – diretta dagli Stati uniti, prima tramite il Comando Africa, quindi tramite la Nato sotto comando Usa – partecipò l’Italia con 7 basi aeree, cacciabombardieri e una portaerei.

Veniva così demolito quello Stato africano che – documentava nel 2010 la Banca Mondiale – aveva «alti livelli di crescita economica e sviluppo umano», Vi trovavano lavoro circa due milioni di immigrati, per lo più africani. Grazie all’export energetico, lo Stato libico aveva investito all’estero circa 150 miliardi di dollari. Gli investimenti libici in Africa erano determinanti per il progetto dell’Unione Africana di creare propri organismi finanziari, un mercato comune e una moneta unica dell’Africa. Le email della segretaria di Stato dell’Amministrazione Obama, Hillary Clinton, portate alla luce successivamente da WikiLeaks, dimostrano che Stati uniti e Francia volevano eliminare Gheddafi prima che usasse le riserve auree della Libia per creare una moneta pan-africana alternativa al dollaro e al franco Cfa (moneta imposta dalla Francia a 14 ex colonie). Prima che entrassero in azione i bombardieri, entrarono in azione le banche: sequestrarono i 150 miliardi di dollari investiti all’estero dallo Stato libico, di cui poi è sparita la maggior parte, bloccando in tal modo l’intero progetto africano.

Tutto questo viene cancellato nella narrazione politico-mediatica della crisi libica, permettendo ai principali responsabili della catastrofe sociale provocata dalla guerra alla Libia di presentarsi come suoi salvatori. Oggi in Libia gli introiti dell’export energetico vengono accaparrati da milizie e multinazionali. Grandi quantità di petrolio libico vengono vendute a paesi dell’Unione europea, tramite società maltesi che le riciclano camuffandone la provenienza. Il tenore di vita della popolazione è crollato. La Libia è divenuta la principale via di transito di un caotico flusso migratorio che ha provocato più vittime della guerra del 2011. Secondo i dati dell’Oim, sono annegati nel Mediterraneo nel 2021 circa 1.500 migranti, ma certamente sono di più dato che molti casi non sono segnalati.

Circa 30 mila migranti, nel 2021, sono stati intercettati in mare e riportati in Libia dalla Guardia costiera «libica», creata, addestrata e finanziata dall’Italia con 33 milioni di euro. Molti sono finiti in centri di detenzione sia del «governo» di Tripoli che delle milizie. Sono oggi intrappolati in Libia oltre 600 mila migranti di circa 45 nazionalità, praticamente ridotti in stato di schiavitù, costretti a lavorare senza paga e picchiati. Sempre più numerosi sono quelli che chiedono non di essere portati in Europa, ma di tornare nei propri paesi per sfuggire a tale condizione. Particolarmente drammatica è quella delle giovani donne, vendute all’asta, violentate e costrette alla prostituzione.

Tutto questo grazie all’operazione «Protettore Unificato» che, informa il Ministero della Difesa, fu effettuata dalla Nato nel 2011 per «la protezione dei civili in Libia».

Ogni martedì sul quotidiano «il manifesto» la rubrica «L’arte della guerra» con le analisi di Manlio Dinucci.

AFGHANISTAN

Quale bilancio dell’esperienza militare italiana?

di Andrea Vento (*)

A distanza di quattro mesi dal ritiro delle forze Nato e dal ritorno dei Talebani al potere, nel nostro Paese ancora non sono stati avviati né una seria riflessione pubblica, né un bilancio politico ufficiale sui risultati di 20 anni di presenza militare, sui suoi esiti, i sui suoi costi e sulle ricadute sulla popolazione afghana.

Il mal pianificato ritiro delle forze armate Usa e Nato disposto dall’amministrazione Biden, a seguito degli Accordi di Doha, sottoscritti da Trump il 29 febbraio 2020, e la drammatica fuga dal Paese degli occidentali e dei loro collaboratori dopo la repentina presa di Kabul da parte dei Talebani del 15 agosto, hanno concluso, con la partenza degli ultimi voli di evacuazione del 31 agosto 2021, la ventennale presenza militare, anche italiana, in Afghanistan.

Nonostante fossimo stati fra i principali attori delle vicende militari degli ultimi vent’anni del Paese centroasiatico, fin dalla seconda metà di agosto l’attenzione politica e mediatica è stata tuttavia indirizzata sulla questione del caotico e parziale trasferimento all’estero dei collaborazionisti afghani e sul nuovo esodo di profughi, le vere vittime dell’intera vicenda, che il ritorno dei Talebani al potere ha innescato. Migliaia di persone che, a vario titolo, avevano prestato servizio per le forze della Nato o per il corrotto governo di Asrhaf Ghani sono state in pratica abbandonate al rischio delle probabili ritorsioni talebane.

I responsabili della disastrosa esperienza afghana nell’intento di distogliere l’attenzione dalle reali cause del disastro, si sono adoperati per implementare una ben architettata campagna di distrazione di massa. Il ceto politico direttamente coinvolto e i media compiacenti hanno, infatti, cercato di sollevare sdegno nell’opinione pubblica nostrana in modo da far apparire come unici responsabili delle violenze e del caos di quei giorni agostani esclusivamente gli “studenti coranici”.

La formazione del nuovo governo monocolore talebano ai primi di settembre, in disprezzo di un fondamentale pilastro degli Accordi di Doha, ha innescato come ritorsione sia il mancato riconoscimento politico del nuovo esecutivo, sia l’applicazione di “sanzioni economiche” occidentali. Le nuove misure restrittive, divenute ormai una consolidata prassi ai danni dei governi che intendono sottrarsi all’assoggettamento Usa, hanno portato, da un lato, al congelamento dei 9 miliardi di $ di fondi della Banca Centrale Afghana depositati all’estero e, dall’altro, alla sospensione dei generosi finanziamenti e aiuti (pari ad almeno il 20% del Pil afghano) che avevano tenuto in piedi fino a quel momento la traballante Repubblica Islamica dell’Afghanistan, il nuovo stato creato dagli occidentali dopo l’invasione del 2001.

Una gravissima crisi umanitaria, con il 72% della popolazione in condizioni di povertà già a settembre 2021, e pesanti ripercussioni economiche, con il crollo del Pil autunnale stimato intorno al 40%, sono gli inevitabili effetti di tali provvedimenti. La deriva sociale ed economica del Paese, che si è aggravata con l’arrivo dell’inverno, ha finito per catalizzare la residua attenzione mediatica riservata, in Occidente, alle vicende del martoriato Paese centro-asiatico, ormai afflitto ininterrottamente da guerre e conflitti interni dal 1979. Nonostante ciò, nello scenario nazionale, le vicende afghane sono da un paio di mesi relegate nelle pagine finali dei quotidiani e dei telegiornali, mentre le forze politiche, fino ad oggi, non hanno mostrato interesse verso l’apertura di inchieste ufficiali e approfondite riflessioni pubbliche sulla nostra presenza in Afghanistan.

La partecipazione militare italiana al conflitto afghano era stata autorizzata il 7 novembre 2001 dal Parlamento e regolarmente rifinanziata ogni 6 mesi con analogo atto parlamentare, spesso con voto bipartisan, da tutte le maggioranze parlamentari succedutesi da allora, senza che ogni volta si aprisse un dibattito serio nel Pese e in Parlamento sulla nostra avventura militare nel Paese centroasiatico, sui suoi costi, sugli obiettivi e sui risultati che stavamo conseguendo. In questo ventennio frequentemente sono state raccontate versioni non corrispondenti a vero e, nel migliore dei casi, edulcorate rispetto a ciò che effettivamente stava accadendo in Afghanistan, dove, addirittura dall’ottobre 2003, i Talebani erano riusciti ad invertire l’inerzia del conflitto e, gradualmente, a passare alla controffensiva, come dimostra, oltre alla ricostruzione storica del prof Gastone Breccia [1], l’andamento del diagramma delle morti dei militari Nato e delle forze di sicurezza afghane (grafico 1).

Alla missione italiana, dislocata nel settore occidentale del Paese con base di comando ad Herat, hanno partecipato, a rotazione, circa cinquantamila soldati (con una presenza sul territorio afghano che non ha mai superato le 5.000 unità), di questi 54 sono morti, quasi tutti in attacchi e attentati, e 700 sono stati feriti. Il costo della presenza militare italiana in totale ammonta a ben 8,7 miliardi di euro, dei quali 840.000 milioni per la creazione e l’addestramento delle forze militari e di sicurezza della Repubblica Islamica d’Afghanistan (tabella 1). Le stesse che si sona disciolte come neve al sole primaverile, lasciando campo libero all’avanzata finale talebana sferrata ai primi di agosto.

I legittimi quesiti e le richieste di effettuazione di un bilancio sollevati, in questi mesi, dall’opinione pubblica italiana, al momento non hanno trovato ascolto nel ceto politico nazionale. Eppure, il principale artefice dell’avventura militare in Afghanistan, gli Stati Uniti d’America, iniziata con l’operazione Enduring Freedom il 7 ottobre del 2001, sembra intenzionato a fare un po’ di chiarezza sulla ventennale permanenza militare nel Paese. Già il 13 settembre, infatti, il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, era stato sottoposto a quattro ore di incalzanti domande, da parte della Commissione per gli affari esteri della Camera, sullo scomposto ritiro dall’Afghanistan di fine agosto. E, soprattutto, mercoledì 15 dicembre, il Senato statunitense ha approvato, a larga maggioranza, l’istituzione di una Commissione d’inchiesta indipendente composta da 16 membri, equamente suddivisi fra le due tradizionali forze politiche, alla scopo di analizzare gli errori e l’eredità di 20 della guerra in Afghanistan, di gran lunga la più duratura della storia Usa.

L’elevato costo totale, addirittura circa 2.300 miliardi di $[2] (fig. 1), della ventennale esperienza militare statunitense conclusasi con una clamorosa sconfitta e un disordinato ritiro, oltre all’aggravarsi della crisi lasciata in eredità, devono aver probabilmente spinto i senatori Usa a cercare di venire incontro alle richieste dell’opinione pubblica interna che sta prendendo atto, giorno per giorno, dopo anni di disinformazione, l’effettiva gravità dell’attuale situazione afghana. Come, peraltro, aveva denunciato, già da settembre, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP): “l’Afghanistan vacilla sull’orlo della povertà universale” a causa dell’inevitabile peggioramento della situazione che, in mancanza di significativi interventi esterni, a metà del 2022 porterà la percentuale dei poveri addirittura al 97% con l’economia dell’Afghanistan si sta disfacendo “davanti ai nostri occhi“.

Anche il recente grido di allarme di Malalai Joya, giovane afghana attivista per i diritti delle donne, non sembra lasciar spazio ad equivoci rispetto alla situazione attuale e allo sconforto degli afghani: “trascorsi vent’anni dall’inizio dell’invasione e della guerra lanciati dagli Usa, il popolo del mio paese, che soffre da molto tempo, è di nuovo al punto di partenza. Dopo aver speso migliaia di miliardi di dollari e aver provocato centinaia di migliaia di morti e sfollati, la bandiera talebana torna a sventolare sull’Afghanistan. Come più giovane donna eletta al Parlamento dell’Afghanistan nel 2005, la mia esperienza riflette il fallimento della guerra degli Stati Uniti e della Nato – una politica che ha usato i diritti delle donne come pretesto per l’occupazione, ma è riuscita solo a rafforzare le forze più corrotte della nostra società”

Nel tentativo di riportare la crisi umanitaria in corso al centro dell’attenzione politica nostrana, le associazioni “45mo Parallelo” e “Afgana”, hanno organizzato a Trento il 15 dicembre scorso il convegno “Afghanistan il futuro negato” al quale è stata invitata, come interlocutrice principale, la Viceministra agli Esteri Marina Sereni, oltre ad attori della cooperazione italiana nel Paese e dell’Unesco. Nel corso dell’incontro, come riporta il sito Atlante delle guerre e dei conflitti[3], sono stati trattati temi cruciali come: i fondi bloccati negli Usa e i 150 milioni di euro in aiuti umanitari da utilizzare, secondo le intenzioni del Governo, come strumento per ammorbidire le posizioni dei Talebani sui diritti umani, oltre all’elaborazione di una strategia negoziale con l’Emirato Islamico d’Afghanistan, senza procederne al riconoscimento politico. Un’iniziativa importante quella di Trento che dirada le nebbie mediatiche calate sul Paese centroasiatico e che ha affrontato l’impellente questione della crisi umanitaria esplosa dopo il ritiro Nato, alla quale, tuttavia, dovranno seguirne altre che favoriscano l’apertura di un dibattito politico in Parlamento, oltre che a uno pubblico nel Paese, che tracci un bilancio sulla nostra permanenza militare e, in generale, sulla disastrosa strategia della “Guerra umanitaria” che negli ultimi 20 anni ha destabilizzato il Medio Oriente, con ferite tutt’ora sanguinanti in Iraq, Siria e Libia.

La spinta propulsiva verso questo indispensabile passaggio, doveroso per una democrazia matura, probabilmente dovrà provenire, ancora una volta, dalla società civile, visto l’immobilismo della classe politica di questi mesi. Mancato attivismo probabilmente condizionato dal fatto che tutte le forze politiche attualmente presenti un Parlamento, in questi vent’anni, hanno votato il rifinanziamento delle Missioni militari in Afghanistan.

Un passo utile in tale direzione potrebbe rappresentare il coinvolgimento del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un convegno che abbia come fine ultimo la richiesta di un’analisi politica ufficiale in Parlamento e una riflessione approfondita nel contesto dei Paesi atlantisti in merito all’avventura militare in Afghanistan. Tutto ciò sulla scorta del contenuto delle dichiarazioni del nostro massimo rappresentante della Politica Estera sulla crisi afghana e sui suoi sviluppi, rilasciate davanti alle Commissione riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato il 23 agosto: “A tempo debito, non potremo e non dovremo esimerci – come Occidente, come Europa, come Nato – da una riflessione approfondita sulle lezioni da apprendere. Una riflessione che deve partire dal riconoscimento obiettivo delle nostre responsabilità, ma anche dalla consapevolezza di non essere stati in Afghanistan invano“. Il Ministro Di Maio ha inoltre aggiunto che “la fragilità delle istituzioni afghane, la liquefazione istantanea delle forze armate locali, l’inaffidabilità delle previsioni sulla loro tenuta sono sotto gli occhi di tutti. Ma è anche vero che in questi 20 anni abbiamo contribuito a mantenere la stabilità regionale, contrastare il terrorismo, favorire più istruzione, diritti e libertà per il popolo afghano. È proprio questa consapevolezza a spronarci a fare il possibile perché quei diritti non vengano ora brutalmente cancellati“. Dichiarazioni importanti che se da un lato dovrebbero essere rilanciate per quanto riguarda l’apertura di una riflessione sullo strumento della guerra e sulle nostre responsabilità, dall’altro lasciano spazio a perplessità rispetto ai risultati ottenuti con la nostra missione militare, nello specifico rispetto ai benefici portati alla popolazione civile.

In base ai dati forniti dal Factbook mondiale 2021 della Cia[4], rileviamo come l’Afghanistan, già prima del ritorno dei Talebani, era caratterizzato da una condizione sociale disastrosa con i peggiori valori a livello mondiale sia per quanto riguarda la mortalità infantile, salita al 106,75 x 1.000 nel 2021, che la speranza di vita media ferma a soli 53,3 anni e con la povertà passata dal 22% del 2002 al 54,5% del 2020[5]. Per quanto riguarda la condizione femminile, si è registrato un miglioramento solamente le aree urbane (che però raccolgono ad oggi solo il 26% della popolazione), mentre nel resto del Paese è rimasta sostanzialmente invariata visto che il tasso di occupazione femminile dal 35% del 2003 e salito al 35,7% del 2018[6]. Anche dal punto di vista macroeconomico il Paese è progredito in misura ridotta rispetto ad altri Paesi che nel 2001 avevano condizioni simili o addirittura più critiche: il Pil pro capite è passato, infatti, da 280 $ del 1998 ai 545 $ del 2018 con una rapporto di incremento del solo 1,95, mentre, nello stesso arco di tempo, in Ruanda è stato del 3,16 e in Etiopia addirittura dell’8,52.

Il quadro impietoso della situazione economica e sociale lasciata dalla Nato e il fallimento militare e politico della missione militare costituiscono elementi prioritari dell’ineludibile dibattito che l’opinione pubblica nazionale invoca in merito agli errori commessi in Afghanistan, alla falsa retorica della Guerra umanitaria e sul nostro grado di autonomia in politica estera e militare.

Probabilmente se invece di aver destinato allo sviluppo sociale solo una cifra stimata fra il 5 e il 10% degli 8,7 miliardi di euro costati al contribuente italiano, avessimo seguito l’esempio indicato da Gino Strada che tramite Emergency in Afghanistan ha costruito tre ospedali e curato gratuitamente 8 milioni di persone, oggi la situazione avrebbe connotati decisamente diversi sia per il popolo afghano, che per gli occidentali.

Illuminanti in tal senso le affermazioni dello stesso Gino Strada nel suo ultimo articolo, uscito su La Stampa il 13 agosto 2021, proprio il giorno della sua scomparsa, nel quale ripercorre i 20 anni di guerra cercando di tracciarne un bilancio: ” Ho vissuto in Afghanistan complessivamente 7 anni: ho visto aumentare il numero dei feriti e la violenza, mentre il Paese veniva progressivamente divorato dall’insicurezza e dalla corruzione. Dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stata un disastro per tutti. Oggi l’esito di quell’aggressione è sotto i nostri occhi: un fallimento da ogni punto di vista. Oltre alle 241 mila vittime e ai 5 milioni di sfollati, tra interni e richiedenti asilo, l’Afghanistan oggi è un Paese che sta per precipitare di nuovo in una guerra civile, i talebani sono più forti di prima, le truppe internazionali sono state sconfitte e la loro presenza e autorevolezza nell’area è ancora più debole che nel 2001. E soprattutto è un Paese distrutto, da cui chi può cerca di scappare anche se sa che dovrà patire l’inferno per arrivare in Europa. E proprio in questi giorni alcuni Paesi europei contestano la decisione della Commissione europea di mettere uno stop ai rimpatri dei profughi afgani in un Paese in fiamme. Per finanziare tutto questo, gli Stati Uniti hanno speso complessivamente oltre 2 mila miliardi di dollari, l’Italia 8,7 miliardi di Euro. Le grandi industrie di armi ringraziano: alla fine sono solo loro a trarre un bilancio positivo da questa guerra. Se quel fiume di denaro fosse andato all’Afghanistan, adesso il Paese sarebbe una grande Svizzera. E peraltro, alla fine, forse gli occidentali sarebbero riusciti ad averne così un qualche controllo, mentre ora sono costretti a fuggire con la coda fra le gambe”.

Andrea Vento – 28 dicembre 2021 – Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati.

[1] “Missione Fallita,. La sconfitta occidentale in Afghanistan” di Gastone Breccia (docente di storia militare all’Università di Pavia) – Il Mulino 2020

[2] Secondo le stime del Watson Institute della Brown University del Rhode Island (Usa) https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-01-30qr-section2-funding.pdf

[3] https://www.atlanteguerre.it/il-futuro-afgano-dopo-lincontro-di-trento/

[4] Fonte: Il Factbook mondiale 2021 . Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2021.

https://www.cia.gov/the-world-factbook/

[5] Fonte: https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=af&v=69&l=it – CIA World Factbook

[6] Fonte: Calendario Atlante De Agostini 2003 e 2020

(*) Nella diffusione e/o ripubblicazione di questo articolo si prega di citare la fonte: www.utopiarossa.blogspot.com

Tagliare le spese militari, finanziare le politiche di pace

L’appello dei Nobel, le parole del Papa, le Campagne per il disarmo

di Mao Valpiana (**)

L’appello di 50 premi Nobel e accademici “Una semplice concreta proposta per l’umanità”, ha un grande merito: quello di aver posto al centro dell’agenda politica globale la necessità della riduzione delle spese militari. L’obiettivo è ragionevole e possibile: un negoziato comune tra tutti gli Stati membri dell’ONU per ridurre del 2% ogni anno, per 5 anni, le spese belliche di ciascun paese, liberando così un “dividendo di pace” di 1000 miliardi di dollari entro il 2030.

Questa proposta si va ad aggiungere e rafforza altre proposte avanzate negli anni nella stessa direzione: Papa Francesco ha scritto nell’Enciclica Fratelli tutti: “E con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e per lo sviluppo dei Paesi più poveri”. E in occasione della Giornata mondiale della Pace del 1° gennaio 2022, Papa Francesco ribadisce: “È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. D’altronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del territorio”.

La Campagna mondiale GCOMS (Global Campaign on Military Spending – campagna internazionale sulla spesa militare), promossa dall’International Peace Bureau (IPB, Premio Nobel per la Pace 1910) si pone come finalità principale la richiesta urgente di uno spostamento di fondi (almeno il 10% annuo) dai bilanci militari verso la lotta contro la pandemia da Covid-19 e il rimedio alle crisi sociali e ambientali che colpiscono vaste aree del mondo.

Dunque, la direzione da intraprendere è condivisa, ma qual è la strategia efficace per raggiungere l’obiettivo? I premi Nobel propongono un approccio multilaterale, negoziati razionali per una riduzione comune e concomitante che mantenga l’equilibrio e la deterrenza; il beneficio di questa cooperazione deriva da un fondo globale utilizzato per affrontare i problemi comuni (riscaldamento climatico, pandemia, povertà) e da una parte di risorse lasciate a disposizione dei singoli governi per reindirizzare la ricerca militare verso applicazioni pacifiche.

È una strada realistica? C’è davvero la volontà politica di tutte le nazioni di scegliere il disarmo controllato e bilanciato? La storia degli accordi bilaterali di disarmo INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) e START (Strategic arms reduction treaty) tra USA e URSS, negli anni ‘80, per il ritiro delle armi nucleari strategiche, dimostra che la strada del disarmo è possibile, praticabile e può dare risultati. Dopo le delusioni per i continui rinvii e fallimenti degli accordi SALT (Strategic Arms Limitation Talks) degli anni ‘70, il rapporto cambiò per la disponibilità al dialogo tra Reagan e Gorbaciov, ma furono i passi unilaterali di Gorbaciov ad imporre un clima di fiducia e dunque la fine della guerra fredda: Gorbaciov annunciò una moratoria unilaterale sui test di armi nucleari ed il 1° gennaio 1986 avanzò una proposta per la messa al bando di tutte le armi nucleari entro il 2000; nel dicembre 1988 fu ancora Gorbaciov ad annunciare alle Nazioni Unite un ritiro unilaterale di 50.000 soldati dall’Europa orientale e la smobilitazione di 500.000 truppe sovietiche. Nel 1990 Gorbaciov ricevette il premio Nobel per la Pace “per il suo ruolo di primo piano nel processo di pace”. Ci vuole sempre chi inizia facendo il primo passo.

Gandhi diceva che la dottrina della nonviolenza resta valida anche tra Stati e Stati: “prima del disarmo generale qualche nazione dovrà iniziare a disarmarsi; il grado della nonviolenza in quella nazione si sarà elevato così in alto da ispirare il rispetto di tutte le altre”.

Proprio per rafforzare e iniziare a praticare l’appello dei Nobel, del Papa, e delle Campagne disarmiste sostenute dall’opinione pubblica, ci vuole chi fa un primo passo, che sarà seguito da passi altrui. L’Italia può dare un esempio virtuoso, senza mettere in discussione la sua politica di difesa e sicurezza garantita dall’articolo 52 della Costituzione, ma ottemperando al dettame di ripudio della guerra dell’articolo 11: applicare una “moratoria” sulle spese aggiuntive dei programmi per nuovi sistemi d’arma, un taglio di 5/6 miliardi da spostare subito su capitoli di spesa per politiche di pace e cooperazione. È quello che chiedono Rete Pace e Disarmo con Sbilanciamoci!, e che da anni sostiene la Campagna “Un’altra difesa è possibile” per il riconoscimento della Difesa civile non armata e nonviolenta (protezione civile, servizio civile, corpi civili di pace) da finanziare con fondi sottratti alle armi. Una proposta di Legge che istituisce il Dipartimento della Difesa civile non armata e nonviolenta è depositata in Parlamento; la sua discussione e approvazione in questa legislatura rappresenterebbe, insieme all’attuazione della moratoria per le spese di nuovi sistemi d’arma, quel “primo passo” nella giusta direzione della nostra nazione, che così potrebbe presentarsi al tavolo dell’Onu per sostenere con autorevolezza la “semplice concreta proposta per l’umanità” presentata dai premi Nobel.

Non c’è tempo da perdere. Bisogna fare presto a disarmare la guerra e finanziare la pace.

(**) Presidente nazionale del Movimento Nonviolento – Verona, 21 dicembre 2021

LEGGERE ANCHE

https://sbilanciamoci.info/per-pace-e-clima-ripartire-dalla-proposta-dei-premi-nobel/ (di Maurizio Simoncelli)

https://comune-info.net/le-guerre-dei-ricchi / (di Salvatore Palidda)

https://serenoregis.org/2022/01/04/un-bilancio-sociale-2021/ (di Giuseppe Bruzzone)

https://ilmanifesto.it/sulla-bahri-yanbu-carri-armati-a-bordo-la-legge-di-nuovo-violata/(di Chiara Cruciati)

Tutte le immagini – incluse le vignette di Benigno Moi e Mauro Biani – sono state scelte dalla “bottega”. Le ultime due foto sono riprese da ilmanifesto.it (sulla nave Bahri Yanbu)

Il tema che si sta trattando credo non sia assolutamente in contrasto con questo comunicato delle Presidenze nazionali di Azione cattolica, Acli, Movimento dei focolari, Comunità Papa Giovanni xx III, e Pax Christi :

PER UNA REPUBBLICA LIBERA DALLA GUERRA E DALLE ARMI NUCLEARI

Documento che riguarda l’ approvazione del Trattato di proibizione delle armi di cui sopra, della riduzione delle spese militari come indicato da 50 fisici Premi Nobel e di un’ attenzione al sociale, anche se in un ambito religioso, come appunto ,i proponenti.

Spererei in una risposta anche di altre forze, perché, siamo in un contesto distruttivo per tutti, aldilà degli abbagli economici di alcuni che purtroppo contano, sulle varie armi che possono pagare gli stipendi a chi le costruisce e soprattutto i profitti a chi le vende, senza considerare la situazione generale, purtroppo con stellette.

I portuali di Genova lottano contro le navi delle armi. Ma sono stati lasciati soli

di Massimiliano Salvo (“L’espresso”)

SI PUO’ LEGGERE QUI: https://www.osservatoriorepressione.info/portuali-genova-lottano-le-navi-delle-armi-stati-lasciati-soli/